自治体病院協議会長野県支部で講演 テーマは、「医療・介護現場での接遇マナーの基本を重要性」

2025年07月19日

去る6月23日(月)、長野県松本市にて、自治体病院協議会長野県支部主催の「接遇マナー研修」で講演してまいりました。

この研修は、長野県内の自治体病院の新人職員さんや若手職員さん向けの研修で、毎年開催されています。弊社が講師を担当するのは、今年で3年目です。

今年も約140名の職員の方々がご参加くださいました。

講演内容は、次のとおり。

✅ 医療従事者に必要な“三本柱”のスキル

「社会人」「組織人」「専門職」としての三つのスキルが揃ってこそ、信頼される医療人である。

単なる医療技術だけでなく、挨拶・言葉遣い・態度といった接遇の基本が、患者や利用者、そしてチーム内の信頼構築の土台となる。

✅ 現場で問われる接遇マナーの質

身だしなみの乱れや馴れ馴れしい言葉遣いが、実際に患者や家族からクレームに発展する。

「受付スタッフの髪型やネイルが不快だった」「スタッフの話し方が馴れ馴れしく感じられた」などの事例を通じて、それが病院全体の印象を左右することがある。

✅ 実践的に学ぶ敬語・電話応対

適切な敬語や電話応対の基本を押さえておくことが大事。

「了解です」「すいません」といった表現を使わず、「承知いたしました」「申し訳ございません」といった正確で丁寧な言葉遣いを心がけることで、相手への敬意がカタチとなる。

また、電話応対は、「声がそのまま印象になる」ため、声のトーンや滑舌よく話すこと、ゆっくり話すことが重要である。

✅ 報・連・相は“仲良し”の延長ではない~職場コミュニケーション~

職場での会話のほとんどが、「報告・連絡・相談」であり、上司への報告、同僚との連絡、判断を仰ぐ相談――それぞれの違いを理解し、目的に応じた使い分けが必要である。

また、相手に伝わる報告、連絡のポイントは、5W2Hを活用することで、もれなく簡潔に伝えられる。

******************************

ご参加くださった皆様、ご受講ありがとうございました!

医業経営コンサルタント協会青森県支部にて「医療機関の人事管理」をテーマに講演

2025年06月28日

去る6月21日(土)、医業経営コンサルタント協会青森県支部主催のセミナーにて講演の機会をいただきました。(会場は八戸市営スケートリンク「YSアリーナ」会場内の大会議室)

テーマは、「三者(患者さん、職員、組織)の満足を高める人事管理~仕事満足、気持ち満足を高める職場づくり」。

本セミナーは、公益社団法人医業経営コンサルタント協会青森県支部が毎年開催しているセミナーで、

事務局は八戸市にある株式会社近田会計事務所にあります。

近田会計事務所様とは、昨年度よりお仕事にて提携させていただいており、この度、講師のご依頼を受けました。

ご参加くださった方々は、市内の医院や歯科医院、病院の院長、事務長、看護部スタッフの皆さんや

病院・クリニックに関わる法人さんなど様々でした。

セミナーの内容は、

✅ 管理職の役割と人事労務管理

✅ 人事管理と労務管理の違いと具体的な業務

✅ 辞めたくなる職場、いてもいいと思う職場とは

✅ 仕事も充実、気持ちも充実するために管理職がすべき具体的行動

✅ 前向きにさせるほめ方、叱り方

✅ 職員自身が取り組むセルフマネジメント、ワーク・エンゲイジメント

でした。

こちら、スライドの一部です。

↓ ↓ ↓ ↓

********************

ご参加くださった方の中に、かつて何度か研修をしたことのある関東の法人に勤務されていて、定年を迎えたためご実家の病院を手伝っているという方も。

当時はコロナ渦だったため、オンラインでご受講されたとのことで、私自身は存じ上げなかったのですが、わざわざ会いにお越しくださったそうです。

大変嬉しい出来事もあったセミナーでした。

セミナー終了後、「すごくよかったです!」、「静香さんの話はわかりやすい」というお声もいただき、

私のモチベーションもアップ!

近田会計事務所の大久保部長、中村課長、海老川さん、貴重な機会をくださいましたこと、感謝申し上げます。

地元紙に取材を受けました!

2025年06月14日

6月10日付けの地元紙デーリー東北新聞『私は今ココ~北奥羽からの現在地』に記事が掲載されました。

このコーナーは、八戸を離れて活動している方たちのキャリアや取り組んでいる活動などを紹介する主旨のようです。

1時間ほどの取材を受けて、”自分キャリアヒストリー”をコンパクトにまとめていただきました。

*****************************

記事にもありますが、10年スパンでキャリアチェンジがありました。

私のキャリアチェンジには、その時に出会った言葉、出会った方々が大きく影響しています。

「計画された偶発性」という言葉があります。

キャリア論の学者である、クランボルツ博士が提唱したキャリア用語です。

出会ったこと、出会ったものは、偶然として見過ごすのではなく、これを自分に取り入れたらどうなるだろう・・・と考えて、好奇心をもって自分の将来に向けて、取り入れること。それが、自分のキャリアの領域を広げていくことになるというような考え方です。

キャリアカウンセラー養成講座を受講したときに出会った言葉です。

「計画された偶発性」を知ってから、新しい考えなどを積極的に取り入れる思考になったように思います。

*****************************

ただ、記事では順調にキャリアを渡ってきたように見えるかもしれませんが、40歳で大学院を修了した後、1~2年ぐらいはほとんど仕事もなく、厳しい状況が続きました。

今でも鮮明に思い出されるのは、真夏のある日、仕事がないため自宅で資料づくりをしているとき、

冷蔵庫のモーター音が聞こえてきました。

その時思ったのは、「こうして座っているだけで、電気代がかかっている・・・。でも、私はお金が入ってくることができていない・・・」と。

このことを思うと、今はありがたいことにお仕事をいただける状態になりました。

*****************************

今回、この取材を通して、これからのキャリアをどう作っていこうかを改めて考える機会になりました。

終活も含めて、充実した未来を楽しみたいと思ったところです。

取材をしてくださったデーリー東北新聞社東京支社の福田さん、このたびは大変お世話になりまして、

また、素敵に記事をまとめてくださって、ありがとうございました!

信頼の貯蓄~エイトドア8年目を迎えて~

2025年05月27日

先日ある方から、「信頼の貯蓄」ということばを聞きました。

そのことばの”主”は、私と同じく独立してある分野のコンサルティング事業をされている方です。

コンサルティング事業は、「信頼を積み重ねてこそ、継続できること」だそうです。

過去に得た信頼の積み重ねが、今に至っているのだと。また、これからも信頼されるコンサルティング、顧客のためになるコンサルティングをし続けることが、未来の顧客獲得につながるとのこと。

当たり前のことではありますが、結構難しいことであり、またコツコツと長年積み上げてこそ、できることだと思いました。

*************************

エイトドアを設立して、2025年2月で、7年が経ちました。8年目に突入です。

現在弊社にお仕事をご依頼くださる方の中には、20年ぐらい前から毎年研修のご依頼くださる方もいます。また、20年以上前にお付き合いのあった法人さんは、ネット情報から私を探してくださって、久しぶりにお仕事のご依頼をいただいたりしています。

最近は、ある研修がきっかけで、そこからご紹介いただく団体や法人さんも多くなってきました。

ようやくガツガツと営業をしなくともお客様に巡り合えることができるようになりました💦

(感謝!)

自分でいうのも・・・ですが、提供しているサービス(私でいうと研修内容やコンサルティング内容)を信頼、共感してくださるから得られた今だと思っています。

まさに「信頼の貯蓄」で成しえたことかなと。

*************************

人事のコンサルティングを始めて、通算で24年になります。

過去に、お会いした方からたくさんの ”ためになることば” をいただいてきました。

研修講師の方からは、「聞き手に権利がある」ということば。

研修講師は、自分が伝えたいことを話すのではなく、相手が聞きたいことを話すことだそうです。聞き手が欲しい情報、聞き手が困っていることのヒントを伝えることが講師の役目であると。

また、雑誌等の連載しているとき、大学院の恩師からは、「文章を書くとは、自分を書くこと」ということば。

文章は、過去に経験してきたことを体系化したり、根拠づけして読み手に伝えることだそうです。カタチだけの体系や根拠は、どこにでも書かれていること。なぜ、自分が執筆するのかは、過去の経験を振り返り、そこに体系化や根拠を乗せるとより説得力のある文章になるとのこと。

そして、今回いただいたことば「信頼の貯蓄」。

これからも”貯蓄”しつづけられるよう今の姿勢でエイトドアを継続していこうと思ったことばでした。

2025年 新年のご挨拶

2025年01月03日

新年 明けましておめでとうございます。

昨年も皆様には、大変お世話になりまして、ありがとうございました。

心よりお礼申し上げます。

2025年も何卒よろしくお願い申し上げます。

**********************

2024年は、大変ありがたいことに、多くのお仕事のご依頼をいただきました。

研修等でお会いした皆様からのご紹介で、官公庁や自治体、団体本部等で研修講師を務めることでき、

新たなチャンスに大変嬉しく存じます。

以前勤務していた組織では、仕事を獲得するために営業活動もしました。しかし、それはほとんど実になることはありませんでした。

昨年は、当時、営業に行った企業や団体様よりお仕事のご依頼をいただくことができました。やはり実直に、丁寧にお仕事をすることが、未来の仕事につながることを実感した一年でした。

単なる定型プログラムで講義をするのではなく、

①相手が求めることや困っていることに応えること

②伝えたいことを伝えるのではなく、相手が聞きたいことをわかるように伝えること

を何となくですが、気にしながら伝えてきたように思います。

2025年も変わらず、ご依頼いただいた仕事を丁寧に進めてまいりたいと存じます。

**********************

弊社広報部長も頑張って皆様に癒しを届けてまいります!

改めまして、本年もどうぞよろしくお願いいたします!

日本赤十字社の医療倫理研修会で講義~活動報告61

2024年12月18日

10月に日本赤十字社の医療倫理研修会で講義の機会をいただきました。

全国の赤十字病院の皆さんが本部にお集りになり、2日間にわたって開催される研修です。

3年前から毎年ご依頼いただいております。

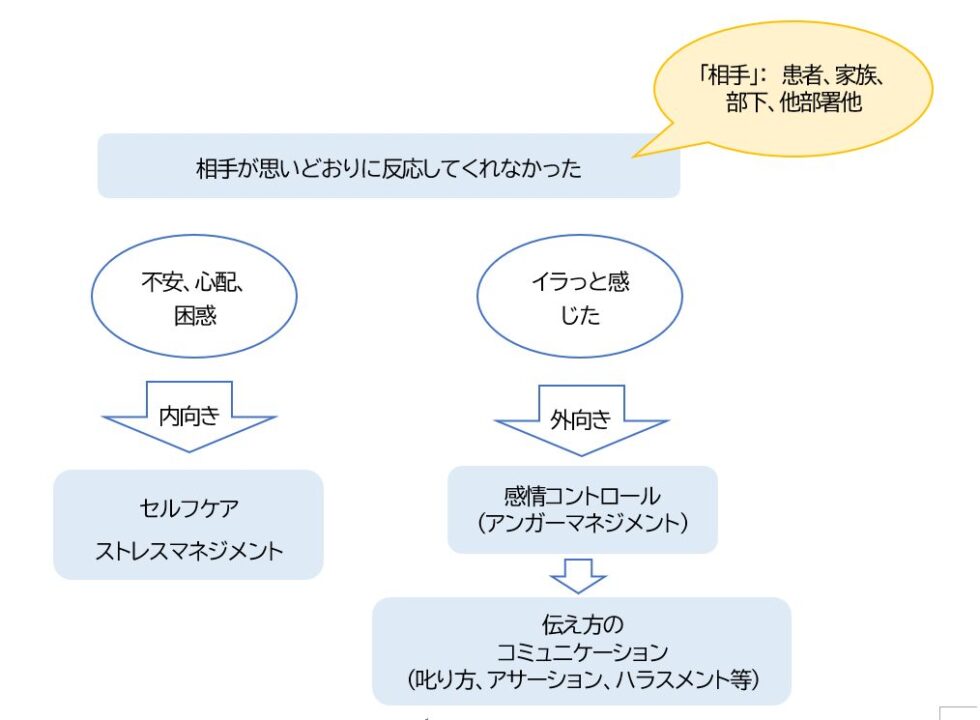

私が担当したのは、「アンガーマネジメント」。

患者さんへの対応で、イラっとしたときに、冷静に判断して対応するためのアンガーマネジメントの活用をお伝えいたしました。

ただ、アンガーマネジメントは、あくまでも怒りの感情を上手に表現することであって、「上手に」を

どのように伝えるかが次に必要なスキルです。

伝える内容、理解・納得できる伝え方や話し方、態度も併せて実践する必要があります。

そのためには、アンガーマネジメントだけではなく、伝え方(交渉術)や叱り方(注意の伝え方)、ハラスメントの知識や最新情報も組み合わせて身に着けておくことが大事とお伝えいたしました。

一方で、イラっとした感情を自分の中に閉じ込めてしまう(我慢)人は、ストレスマネジメントも更に必要なスキルであることもお伝えしたところです。

患者さんへの対応だけではなく、職場の職員同士でも上手に自分の意図するところを上手に伝え、メンバー同士や多職種が協力しながら、よりよい医療を提供するという意味では、「医療倫理」の枠組みは、患者さんに加えてよりよい職場づくりも含まれるのではないかと思います。

職員同士のイライラ感情のぶつかりが、患者さんへ影響するのは明らかです。

そのためにも、まずは職員同士のイライラ感情の「感情」を表現するのではなく、イライラ感情の元になっていることを、上手に表現すること。これがアンガーマネジメントなのだと思います。

日本赤十字社の研修事務局の皆様、お世話になりました!

済生会本部主催 医療技術者(PTOTST)マネジメント研修会で講演~活動報告60

2024年12月10日

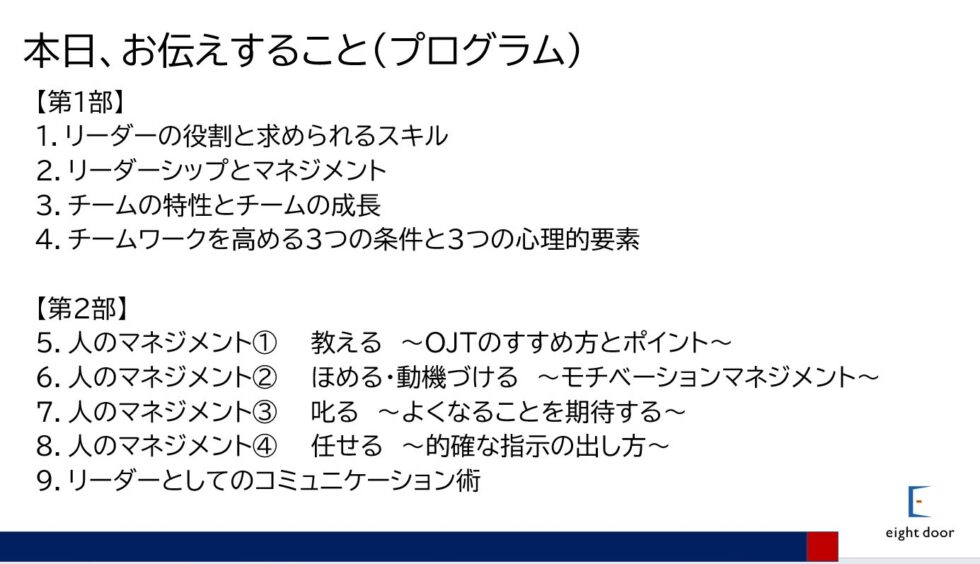

去る10月17日(木)、東京都港区三田にある 社会福祉法人恩賜財団済生会の本部が主催の「医療技術者(PTOTST)マネジメント研修会」で講演の機会をいただきました。

本研修会は、済生会本部では初の試みとのことで、講演を担当する弊社としても、大変責任にあるかつ貴重な機会をいただいたと思っております。

全国の済生会の病院に勤務するセラピストの皆様(理学療法士(PT)作業療法士(OT)言語聴覚士(ST))がご参加。嬉しいことに、定員を上回るご応募をいただき、定員枠を増やしての研修会となりました。

******************************

研修会は、終日で約6時間の講演で、プログラムは次のとおりでした。

医療技術職初めてのマネジメント研修会とのことで、まずは、リーダーの役割とスキル、チームワークと、最も頭を悩ませる人のマネジメントについてお伝えいたしました。

既に研修で伺っている病院のセラピストさんもご参加いただいていて、久しぶりにお会いする方、つい先日研修でお会いした方、オンラインで直接はお会いしたことがなかったのですが対面で初めてお会いした方もいらして、楽しい研修会となりました。

******************************

研修後のアンケートも、次のような大変嬉しい結果をいただきました。

・すぐに活用できる内容がたくさん盛り込まれていた

・具体的な事例を挙げての講義だったので、わかりやすかった

・グループでの意見交換の場がたくさんあり、交流を深められた など

担当した側としては、嬉しいとともに、初の試みともあり安堵した結果でもありました。

******************************

済生会本部は、東京タワーのすぐ近くの立地で、お昼休憩では、研修会場から見える東京タワーをバックに、受講者の皆さんが”撮影会”🎵

私も、見上げる東京タワーではなく、目線の違った東京タワーを楽しみました🗼

済生会本部の福谷課長、大木さん、このたびは、大変お世話になりましてありがとうございました!

神奈川県平塚市主催 介護職員交流&研修会「わかてカイ」で講演~活動報告59

2024年11月28日

去る10月18日(金)、神奈川県平塚市福祉部主催で、平塚市内の介護施設職員の皆様向けに講演の機会をいただきました。

「わかてカイ」という名称で、昨年から?若手人材の離職防止の一環として、平塚市福祉部が企画して開催しています。昨年は、「OJTの進め方」等のテーマにした動画を弊社より提供し、ご受講いただきました。

******************************

今年度のテーマは、「セルフマネジメント」。

仕事を続けていくうえで、若手であろうと経験が豊富であろうと、必要と思うセルフマネジメント。

5つのことをお伝えしました。

① 健康管理(フィジカルもメンタルも)

~ストレスマネジメントの重要性~

② 感情コントロール(喜怒哀楽の上手な表現方法)

~一次感情(疲れた、眠い、お腹すいた、つらいなど)を軽減させる~

③ モチベーションマネジメント

~自分で自分を元気にさせる方法~

④ キャリアマネジメント

~ちょっと先の自分を考えるための準備を進めよう~

⑤ タイムマネジメント

~時間の余裕が、①~④を作り上げる~

******************************

3時間の講義時間でしたので、途中、コミュニケーションゲームを取り入れ、受講者同士の交流も図っていただきました。

ご参加された皆様からのアンケートや当日の講義の様子が、平塚市のホームページにアップされています。

【平塚市ホームページ】https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page22_00043.html

昨年度に引き続き、ご依頼いただきました平塚市、そしてご受講くださった皆様、ありがとうございました!

全国自治体病院協議会 長野支部にて講演~活動報告58

2024年11月23日

去る7月31日(水)、全国自治体病院協議会長野支部にて、長野県内の病院の新入職員の皆さんを対象とした「接遇・マナー」をテーマに講演の機会をいただきました。

この講演は、昨年度もご依頼いただいていたのですが、まだ感染対策強化の観点から、会場での講演のご聴講と講演を録画したものを後日ご聴講の両方で開催いたしました。

今年度は、ご参加希望の方は全員会場にてご聴講となり、約140名の皆様にお集りいただきました。

新入職員の皆さんを対象としておりましたが、職歴のある方や管理職の方もご聴講くださったようでした。

******************************

約2時間の講演では、次のことをお伝えいたしました。

1.接遇・マナーの重要性

~なぜ、接遇・マナーを学ぶ必要があるのか

2.具体的な接遇・マナーのポイント

~あいさつ、身だしなみ、態度他

3.クレーム対応・カスタマーハラスメント対策(簡単に)

まとめとして、5つのポイントはこちら。

✅ 接遇・マナーは、コミュニケーションスキルの1つであること。

✅ 接遇・マナーができていないことが、施設運営・経営にも影響する。

✅ 接遇・マナーの基本は、相手を不快な気持ちにさせない行動であること。

✅ 「知っている」と「できている」は違う。できていなければ、知っていても意味がない。

✅ 接遇・マナーは、余裕がなくなると、疎(おろそ)かになりがち。だからこそ、定期的に自己点検が必要。

何歳になって、経験年数をどんなに重ねても、常に上記のことを気にかけていたですね。

全国自治体病院協議会長野県支部の皆様、お世話になりましてありがとうございました。

青森県医師会 生涯教育講座にて講演~活動報告57

2024年08月10日

去る7月19日(金)、八戸グランドホテル(八戸市)にて青森県医師会生涯教育講座にて「カスタマハラスメント」をテーマに講演の機会をいただきました。

この講演は、年1回開催されるとのこと。今回は、病院・クリニックの医師だけではなく、窓口対応に当たるスタッフの皆さんも含め40名ぐらいの方々がご参加くださいました。

講演のきっかけは、昨年、日本赤十字社本部にて医療安全の講義をした際、八戸赤十字病院副院長の玉澤先生がご受講されており、その玉澤先生からお声がかかってのことでした。

**************************

いただいたテーマは「カスハラ」。

病院・クリニックでは、以前は「モンスターペイシェント」と呼ばれた患者さんのことです。昨今は、業界を超えてどのサービス業でも、客からのハラスメント行為が問題になっています。

テレビ等でタクシー客が運転手さんへの暴言・暴力、理不尽な要求の場面は、よく観ますね。

病院・クリニックでも理不尽な要求をしたり、大声で怒鳴ったり・・・とカスタマーハラスメント行為が増えているといいます。

クレーム対応をテーマにした研修は年に数回行っておりますが、さらに踏み込んだ「カスハラ」は初めてのテーマでしたので、入念に調査して講演内容を組み立てました。

**************************

講演内容の概要は次のとおり。

✅ カスタマーハラスメントの現状

・・・厚生労働省、連合、その他民間企業調査会社のカスハラ調査の結果と分析

✅ カスタマーハラスメントの定義と医療現場のカスハラ対策にむずかしさ

・・・カスハラ対策の目的は、職員の職場環境を守ること、カスハラ対応による余計な時間を

取られないよう組織的対策として行うことなど。

・・・医師法「応召義務」の壁

✅ カスタマーハラスメントに発展してしまう原因

・・・サービス提供側のなにがしかの対応がきっかけで、クレーム・カスハラになること

その原因になりやすいこと(職員の態度など)

✅ カスタマーハラスメントの初期対応

**************************

今後も増加傾向にあるカスタマーハラスメント。

安心して働ける職場で、職員の皆さんが医療やケアの提供に専念できるようパワハラやセクハラと同様に対応マニュアルやカスタマーハラスメント発生時の訓練なども必要なのではないかと思います。

この度の講演では、八戸市医師会会長の熊谷先生、事務局の山平さんにも大変お世話になりました。

貴重な機会をいただけたことに心より感謝申し上げます。