宮城県社会福祉協議会にて主査研修で講義

2025年12月08日

2025年11月28日(金)、宮城県社会福祉協議会にて主査研修の講師を務めました。

今回の研修は、中核職員としてリーダーシップを発揮するために必要なスキルを学ぶ機会として企画されています。

社会福祉協議会の現場では、地域福祉の推進に向けて多様な職種や立場の人々と協働する力が求められます。その中で、主査としてチームをまとめ、課題を解決し、意見を調整するスキルは不可欠です。

今回は、宮城県社会福祉協議会が運営する施設の職員の皆さん、宮城県内の市町村の社会福祉協議会の職員の皆さんがご受講されました。

*******************

研修は3つのテーマで構成し、講義と演習を通じて実践的なプログラムで進めました。

講義内容は次のとおり。

第1講 チームをまとめる ~チームワーク〜

・集団の特性を知り、チームをまとめるポイントと具体的な行動を学ぶ。

第2講 問題発見と課題解決 ~問題解決力~

・問題とは何か、問題の原因と解決方法の探り方を学ぶ。

第3講 意見をまとめる 〜コミュニケーション力・ファシリテーション力~

・後輩や他職種との様々な意見を取りまとめ、最適な意見を導く方法を学ぶ。

*******************

*******************

活発な意見交換をしながら、熱心にご受講くださいました。

これから、中堅職員として更なるご活躍を願っております!

このたびは、講義の機会をいただき、ありがとうございました。

秦野市社会福祉協議会でリーダー向け研修で講義

2025年11月26日

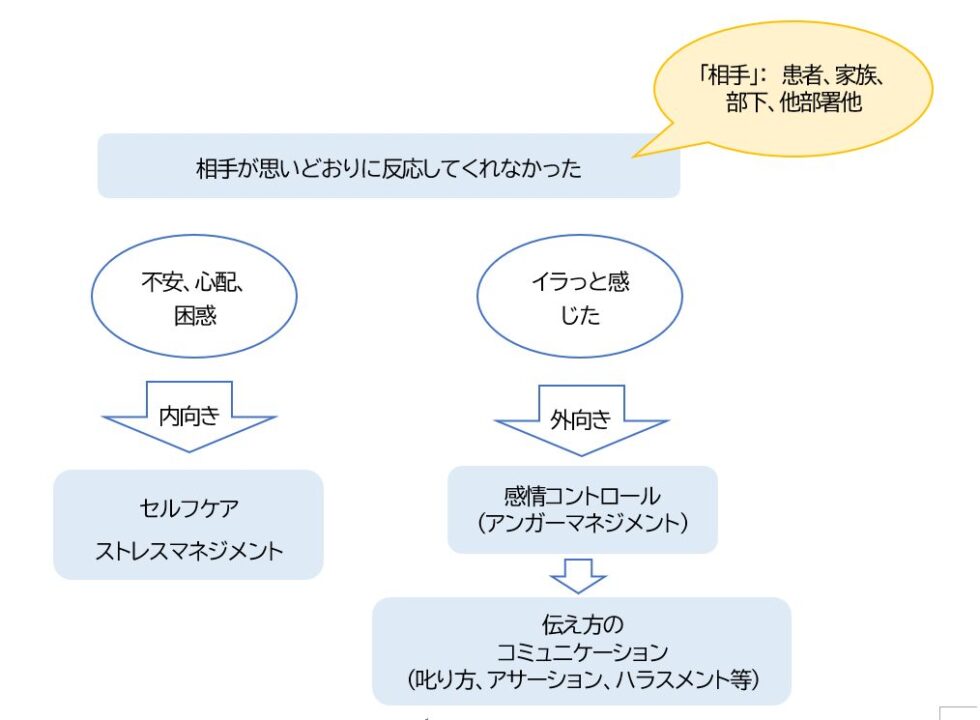

去る2025年11月18日、秦野市社会福祉協議会にて、福祉施設の職員向けに「プレリーダー研修」で講義いたしました。

リーダーとして求められる役割やスキル、チーム運営のポイント、コミュニケーション術など、現場で役立つ内容を中心にお伝えしました。

夕方から2時間の講義、ご参加された皆さんは大変ご熱心に受講してくださいました。

講義内容は、次のとおり。

1.リーダーの役割と求められるスキル

- 「理想のリーダーとは?」からスタートし、参加者同士で意見交換。

- リーダーに必要なスキルとして、コミュニケーション力、判断力、責任感、セルフコントロールなどを整理。

- ドラッカーのモデルを参考に、ヒューマンスキル・マネジメントスキル・テクニカルスキル・コンセプチュアルスキルの4分類で解説。

2.リーダーの6つの役割

- 方向性を示す

- 仕事の進捗状況を管理する

- メンバーを把握し、動機づける

- 働きやすい環境をつくる

- 上司を補佐する

- 模範となる

それぞれの役割について、具体的な行動例や現場でのポイントを紹介しました。

3.リーダーシップとマネジメントの違い

- 「リーダーシップ」と「マネジメント」を小学生にも分かるように説明するワークを実施。

- リーダーシップは「人を巻き込む力」、マネジメントは「経営資源を動かす力」と定義。

- 両者のバランスや使い分けについて、比較表を用いて解説。

4.チームワークとチームの特性

- 公式集団・非公式集団、集団規範、凝集性、集団圧力など、チームの特徴を整理。

- 「協力する職場」と「仲がいい職場」の違いを事例で考察。

- チームの硬直化を防ぐためのポイントや、チームをまとめる3つの条件(目的・役割・コミュニケーション)を具体的に紹介。

5.人のマネジメント(OJT・ほめる・叱る)

- OJTの進め方(説明→やってみせる→やらせてみる→任せてみる→フィードバック)をステップごとに解説。

- 「ほめる」「認める」ことの重要性と、効果的なほめ方の具体例。

- 「叱る」と「怒る」の違い、叱る目的、効果的な叱り方のポイントを整理。

6.リーダーとしてのコミュニケーション術

- メラビアンの法則をもとに、視覚・聴覚・言語情報の重要性を解説。

- 「話す」と「しゃべる」の違い、分かりやすい話し方のコツ、きき上手になるための態度や質問の仕方など、実践的なコミュニケーションスキルを紹介。

今回の研修では、リーダーとしての基礎から実践まで幅広くお伝えいたしました。

特に、リーダーになると”人”のことの悩みが尽きません。現場での悩みや課題を共有しながら、参加者同士で意見交換することで、より実践的な気づきが得られていると嬉しいです。

秦野市社会福祉協議会の皆様にも大変お世話になりました。ありがとうございました。

長野県看護協会で認定管理者ファーストレベルで講義

2025年09月30日

去る9月24日(水)、長野県看護協会の認定管理者ファーストレベルにて、オンライン講義を担当いたしました。

担当科目は、「人材管理」。一般的には、「人的資源管理」の内容です。

講義では、オンラインではありますが、頻繁にグループでの意見交換を交えながら「人事管理」について学んでいただきました。

私が考える人事管理の目的は、「職員が“仕事も充実、気持ちも充実”をつくること」。そのために管理者が何をすべきか、職員個別のアプローチと病院全体での人事管理システム(制度等)の両面からお伝えしました。

テキスト各単元の概要とポイント

Ⅰ. 人材管理とは

✅人的資源管理(HRM)の目的は、スタッフが充実した仕事をし、チームや組織、地域社会に貢献できる状態をつくること。

✅職場環境整備(ヘルシーワークプレイス)が人材管理の基盤であり、「辞めたい」と思わせない職場づくりが重要です。

Ⅱ. 人事管理と労務管理

✅労務管理は法律に基づき「人を正しく雇用する」こと、人事管理は「人を活かす」ためのシステムづくり。

✅労働基準法の基本や、働く上での原則、賃金・労働時間・解雇予告などのポイントも解説。

Ⅲ. 採用管理

✅採用計画、募集方法(ハローワーク、求人誌、SNS等)、選考方法(筆記・面接・適性検査)を具体的に紹介。

✅雇用条件の明示やトラブル回避のための「労働条件通知書」の重要性も強調。

Ⅳ. 配置・異動

✅配置・異動はスタッフのキャリア形成や能力開発に直結。

✅モチベーション低下を防ぐため、異動の目的や説明が大切です。

Ⅴ. 格付け制度(資格等級制度)~ラダーとの関連

✅職能資格制度や役割等級制度の概要、看護職のラダーとの関連性を図解で解説。

✅賃金や役割、能力開発制度との連動もポイント。

Ⅵ. 人事評価と人材育成

✅公平性・透明性・納得性を重視した人事評価制度の原則。

✅評価者の役割やフィードバック面談の進め方、ヒューマンエラーの防止策も具体的に紹介。

✅モチベーション管理や「ほめる」実践、非言語コミュニケーションの重要性も解説。

Ⅶ. 能力開発体系

✅OJT、Off-JT、自己啓発など多様な能力開発方法とそのメリット・デメリット。

✅職種別・階層別研修の設計例や、研修効果の測定・活用方法も掲載。

Ⅷ. 賃金の基礎知識

✅賃金の定義、給与明細の見方、基本給や諸手当、賞与・退職金の基準などを解説。

✅管理者として自院の給与規程を熟読することの重要性を強調。

Ⅸ. 多様な働き方とやりがい

✅ワーク・ライフ・バランスや多様な働き方の制度、現場管理者・制度利用者・周囲の役割を整理。

✅「やりがい」を感じるための動機付け要因と衛生要因、タイムマネジメントのコツ、モチベーション理論も紹介。

今回の講義では、管理者が「職員の仕事も気持ちも充実」させるために必要な視点や制度設計、現場での具体的なアプローチを体系的にできるようお伝えいたしました。

人事(ひとのこと)は、経験則で解決するだけではなく、「人的資源管理」で過去に研究された結果・成果から学ぶことがることも大事です。

そのためには、看護専門領域だけではなく、人事専門職としての知識・情報も大事だと思います。

このたびの講義で、長野県看護協会の宮坂さんには大変お世話になりました。

そして、ご受講くださった皆様、活発かつ積極的にご発言くださいましてありがとうございました。

第75回日本病院学会 多職種セッションにて講演

2025年07月26日

7月24日(木)25日(金)に出島メッセ長崎(長崎県)で開催された第75回日本病院学会の多職種セッションで講演の機会をいただきました。

講演テーマは、「現場と事務部門で一緒になって行う人材育成のマネジメントのコツ~病院全体の教育体系の構築~」です。

講演では、70名ぐらいの方々がご聴講くださいました。

(ありがとうございます!)

講演後、3名の方からのご質問をいただきました。

✅ 研修効果を高めるため、講演内容以外でできることはあるか

✅ 「人材開発部門」を新たに設置する有無に対する講師の見解

✅ コーチングを徹底すれば離職防止になるのか 等々

その後も、個別で7~8名の方がご興味を持ってくださって、名刺交換させていただきました。

今回は、主催者である長崎リハビリテーション病院副院長の井手伸二様からお声かけいただき、講演の運びとなりました。

貴重な機会をくださいましたこと、心よりお礼申し上げます!

******************************

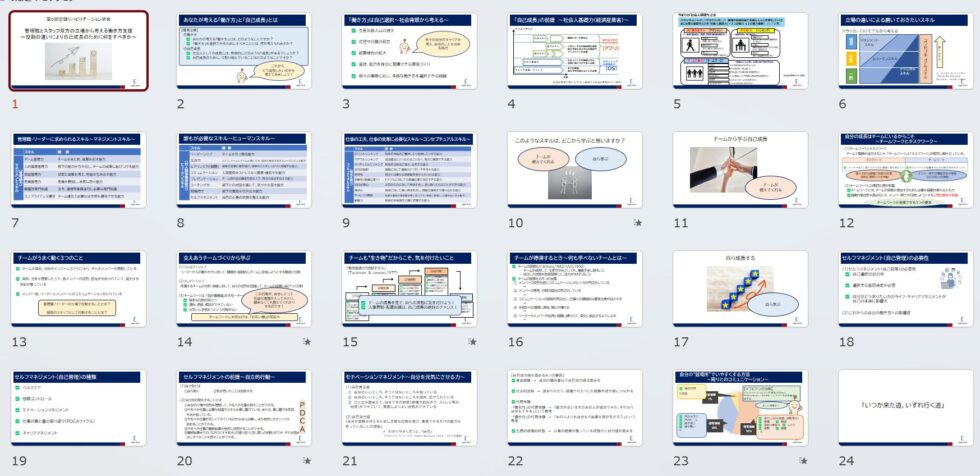

講演内容は次のとおり。 ※当日のスライドをAIで要約

1. 人材育成の必要性と課題

✅現代では“その時”に必要なスキルを習得し続ける力(エンプロイアビリティ)が重視される。

✅潜在能力の引き出し、組織の継続、社会変化(AIなど)への対応が求められる。

✅病院での人材育成で、若手職員の育成の難しさ、リーダー不足、社会人スキル不足の職員の存在、

モチベーション低下等が課題。

2. 教育方法と内容の種類

✅教育方法:OJT(現場教育)、Off-JT(研修)、SD(自己啓発)の組み合わせ。

✅教育内容:職種別・階層別・全体・個人向けなど多層的。

3. ノンテクニカルスキルの階層別整理

✅ドラッカーモデルをもとに、ヒューマン・マネジメント・コンセプチュアルスキルを各階層(一般・中堅・管理)に応じて整理。

4. 教育体系の構築

① 全体像の設計(将来を見据えた計画)

② 各階層のスキル要件洗い出し

自院の理念、人事制度、社会的基準(例:社会人基礎力)をベースに設計。

③ 研修テーマ・プログラムの具体化と運用

年次・役職に応じた具体的な研修プランを提示。

5. 事務部門の役割

✅教育体系の設計、外部研修の把握、人材育成ニーズの吸い上げ、研修効果の検証。

✅研修の企画・実施・評価サイクルの構築が重要。

✅「実施する意味のある研修」への転換を促す。

6. 今後の人材育成の方向性

ノンテクニカルスキルの重視、効率的な学習方法、職種を超えた学びの共有が求められる。

日本赤十字社の医療倫理研修会で講義~活動報告61

2024年12月18日

10月に日本赤十字社の医療倫理研修会で講義の機会をいただきました。

全国の赤十字病院の皆さんが本部にお集りになり、2日間にわたって開催される研修です。

3年前から毎年ご依頼いただいております。

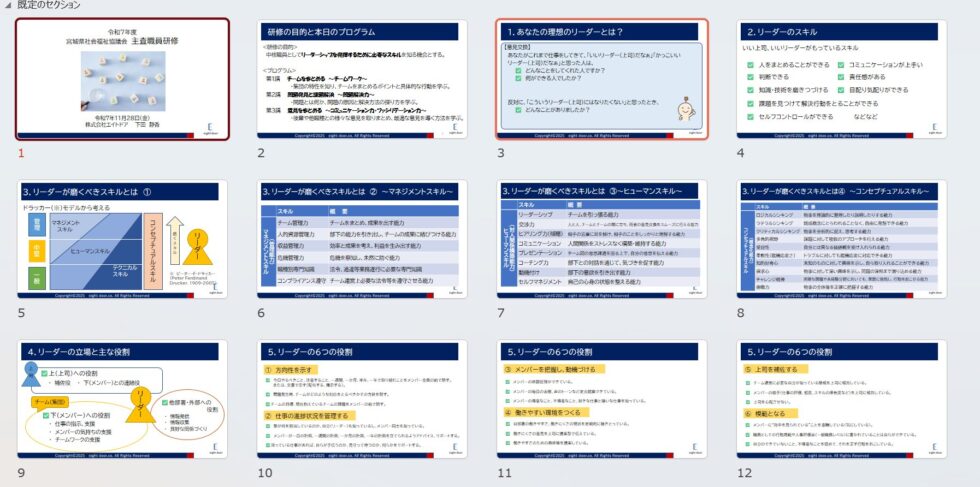

私が担当したのは、「アンガーマネジメント」。

患者さんへの対応で、イラっとしたときに、冷静に判断して対応するためのアンガーマネジメントの活用をお伝えいたしました。

ただ、アンガーマネジメントは、あくまでも怒りの感情を上手に表現することであって、「上手に」を

どのように伝えるかが次に必要なスキルです。

伝える内容、理解・納得できる伝え方や話し方、態度も併せて実践する必要があります。

そのためには、アンガーマネジメントだけではなく、伝え方(交渉術)や叱り方(注意の伝え方)、ハラスメントの知識や最新情報も組み合わせて身に着けておくことが大事とお伝えいたしました。

一方で、イラっとした感情を自分の中に閉じ込めてしまう(我慢)人は、ストレスマネジメントも更に必要なスキルであることもお伝えしたところです。

患者さんへの対応だけではなく、職場の職員同士でも上手に自分の意図するところを上手に伝え、メンバー同士や多職種が協力しながら、よりよい医療を提供するという意味では、「医療倫理」の枠組みは、患者さんに加えてよりよい職場づくりも含まれるのではないかと思います。

職員同士のイライラ感情のぶつかりが、患者さんへ影響するのは明らかです。

そのためにも、まずは職員同士のイライラ感情の「感情」を表現するのではなく、イライラ感情の元になっていることを、上手に表現すること。これがアンガーマネジメントなのだと思います。

日本赤十字社の研修事務局の皆様、お世話になりました!

済生会本部主催 医療技術者(PTOTST)マネジメント研修会で講演~活動報告60

2024年12月10日

去る10月17日(木)、東京都港区三田にある 社会福祉法人恩賜財団済生会の本部が主催の「医療技術者(PTOTST)マネジメント研修会」で講演の機会をいただきました。

本研修会は、済生会本部では初の試みとのことで、講演を担当する弊社としても、大変責任にあるかつ貴重な機会をいただいたと思っております。

全国の済生会の病院に勤務するセラピストの皆様(理学療法士(PT)作業療法士(OT)言語聴覚士(ST))がご参加。嬉しいことに、定員を上回るご応募をいただき、定員枠を増やしての研修会となりました。

******************************

研修会は、終日で約6時間の講演で、プログラムは次のとおりでした。

医療技術職初めてのマネジメント研修会とのことで、まずは、リーダーの役割とスキル、チームワークと、最も頭を悩ませる人のマネジメントについてお伝えいたしました。

既に研修で伺っている病院のセラピストさんもご参加いただいていて、久しぶりにお会いする方、つい先日研修でお会いした方、オンラインで直接はお会いしたことがなかったのですが対面で初めてお会いした方もいらして、楽しい研修会となりました。

******************************

研修後のアンケートも、次のような大変嬉しい結果をいただきました。

・すぐに活用できる内容がたくさん盛り込まれていた

・具体的な事例を挙げての講義だったので、わかりやすかった

・グループでの意見交換の場がたくさんあり、交流を深められた など

担当した側としては、嬉しいとともに、初の試みともあり安堵した結果でもありました。

******************************

済生会本部は、東京タワーのすぐ近くの立地で、お昼休憩では、研修会場から見える東京タワーをバックに、受講者の皆さんが”撮影会”🎵

私も、見上げる東京タワーではなく、目線の違った東京タワーを楽しみました🗼

済生会本部の福谷課長、大木さん、このたびは、大変お世話になりましてありがとうございました!

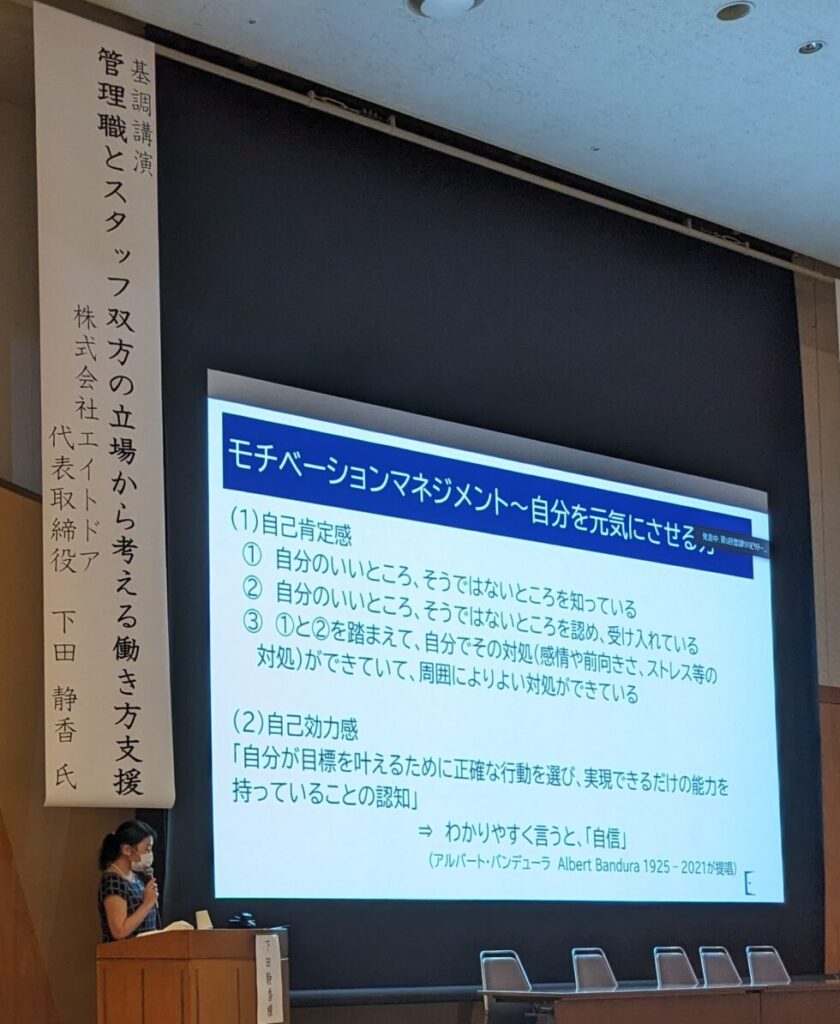

聖隷福祉事業団 聖隷リハビリテーション学会で基調講演‐活動報告55

2023年10月01日

浜松市のアクトシティ浜松にて、聖隷リハビリテーション学会で講演してまいりました。

リアル開催はコロナ禍以来とのことで、全国の聖隷福祉事業団のセラピストの皆様が参加されていました。

今回の学会のテーマは、「障子をあけてみよ、外は広いぞ」。

今よりも、もっと、外を見ることで視野を広げよう、キャリアの幅を広げることで、成長!ですね🎵

私の講演のテーマは、「管理職とスタッフ双方の立場から考える働き方支援」。

まあまあ、難しいテーマで、当日の講演資料も直前まで追加修正しながら💦

*******************

今回のテーマで、お伝えしたのは、次のこと。

✅ 働き方の選択は自己責任であること

✅ だからこそ、選択できるだけの選択肢をできるときに、

自分の旬なときに増やしておく大切さ

✅ 専門職として、自己啓発だけではなく、チームから学ぶこともある

✅ 先輩が後輩に教える成長だけではなく、先輩も後輩から学ぶことも

そして、「いつか来た道、いずれ行く道」ということばで締めました。

このことばは、以前尊敬する先生から教えてもらったことばでした。

ネットで調べると、誰が言ったのかはわからないようですが、まあまあ有名なことばのようです。

先輩たちへ、「今の若い人たちって・・・」というよく聞くフレーズがありますが、自分たちもそういう時代がありましたよね・・・

若い方たちへ、「とろいな~、早くやってほしいんだけど・・・」のように年を重ねると動作や処理が遅くなったり、忘れることもあったりしますが、自分もいずれそうなることがある・・・

*******************

管理職もスタッフもお互いに高めあう、学びあうことが伝わればいいなぁ~と思いながら、講演を終えることができました。

この度の基調講演のご依頼をいただきました聖隷福祉事業団のリハビリテーション部門の皆様には、心より感謝とお礼を申し上げます。

「わからない」「困っている」を正しく伝える力~今すぐ、新人さんに身に着けてほしいこと~

2023年04月24日

今月は、新人研修や新任管理職研修が続きました。

ようやく落ち着きつつあります。

ただ、毎日連日の研修で、アウトプットばかり続けていると、自分自身のインプット情報が枯渇していると実感してきます。GWは、勉強WEEKにしようかと計画中です。

***********************

さて、ここ3年間ぐらい新人研修で新人さんたちにお伝えしていることがあります。

「仕事を楽しむためのセルフマネジメント」です。

新人の時は、とにかく不安なことばかりだと思います。

不安の原因を解決しなければ、不安は徐々に大きくなっていきます。大きくなると、仕事を覚えようにも手につかなくなってしまうことも考えられます。

特に、新人になるのと同時に一人暮らしが始まると、自宅に帰って一人でますますその不安は大きくなる可能性があります。

セルフマネジメントは、さまざまな側面がありますが、その1つとして、「自分が困っているときに、自分から声をあげる」を伝えています。

まず、仕事を楽しむためには、

① 不安を排除しよう! と伝えています。

不安を排除するためには、

② 「自分は不安だ」ということを正しく伝えよう! と伝えています。

不安は、「教えてもらったけれど、わからなくなってしまって、進められない」とか、「やってはいるが、このやり方でよいのかがわからない」などからくる感情です。

私の経験上ではありますが、不安があると前に進めないと思うのです。前に進むためには、「相談する」です。要は、不安であることを相手に正しく伝える力が新人さんには必要だと思っています。

「わからない、どうしよう・・・」「困った、どうしよう・・・」のとき、先輩や上司に話しかけにくくて、黙っている新人さんも結構見かけました。

これは、専門用語で言うと、「未学習」「誤学習」というそうです。自分の意志を伝えたいときに、伝える方法を教えられていない(未学習)、伝える方法が間違っている(誤学習)とのこと。

「黙っている」

=「わかっていると思っている」「問題なく進んでいる」と判断される

ということを、新人さんにぜひ伝えていただきたいと思います。

***********************

上記とそれ以外に、新人さんの仕事をし始めたときのセルフマネジメントを4点お伝えしております。

① わからないときは、手を挙げよう! 周りの先輩に声をかけよう!

⇒ 「わからない」ということを、正しく伝える

② 不安は必ずあるもの

⇒ 不安の気持ちは、リスク管理(気を付けようとする気持ちと行動)になる

③ 一人前になることを焦らない

⇒ 経験を積むことでスキルが身に着くからこそ、日々実直に取り組む

④ ストレスを数値化してみる

⇒ “ストレスのバケツ”に”100ストレスたまる”としたら、今、どれぐらいたまってるか?

”70ストレス以上”溜まっていたら、自分で軽減できるのか、できないなら相談する

***********************

折角、今の職場を選択してくれた新人さんです。

コロナ禍で入学式もなかった・・・オンライン授業ばかり・・・と影響を最も受けた今年度の新人さんです。

困ったときのコミュニケーションのとり方を是非、お伝えいただきたいとおもいます!

今が続くとは限らない~「セルフリスクマネジメント」を~

2022年11月11日

先日、センセーショナルなニュースがありました。

アメリカの企業のテスラ社の代表であるイーロン・マスク氏が買収したTwitter社の従業員を突然解雇したことは、多くの方々が「そんなことまでしちゃうの?!?!」と思ったのではないでしょうか。

Twitterといえば、SNS先駆けで世界の有名人が公式アカウントとして、情報を発信しています。その情報は、世の中に大きな影響を及ぼすこともあり、また国と国との外交にも影響を及ぼすほど影響力のあるのは言うまでもありません。世界有数の会社の1つであり、政治さえ動かすような情報発信がされている、また使われているTwitterです。

これだけの大企業ですから、もし、私がTwitter社の社員だったら(あり得ませんが笑)、買収されたとしても、解雇されるなんて全然思いもよらないことだと思います。それも、朝会社のサイトにアクセスできなかったと思ったら、自分が解雇対象者だった・・・なんて、「嘘でしょ」と思うほどの衝撃でしょう。

報道によると、Twitter社の日本法人の従業員も解雇対象者だったようです。

**********************

このニュースで私が思ったこと。

どんなに安定していたとしても、「今が続くとは限らない」ということです。今日まで「自社」だったのが、明日は「他社」になることが現実としてあるというということです。

では、もし自分がその状況に身を置いていたらどうすればよいのか。

セルフリスクマネジメント(自己危機管理)が必要だと思います。

✅ 解雇されても雇ってもらえるだけの経験やスキルを持っていること

✅ 次の職場に行くまでの期間の蓄え(資金)があること

✅ 解雇のようなことがあっても、それに耐えうるだけのメンタルを持ち合わせていること(慌てない、落ち込んでも前に進めるなど)

以上の3つが考えられます。

そのために、今いる組織で経験できることはできるだけたくさん経験し、それによって身に着けられるスキルを磨いておくこと。そうすれば、成果もでるので今いる組織で給与もある程度もらえることにもつながります。

いずれにしても、今いるところでの一生懸命な努力が、万が一、自分の身に働く危機があっても自分自身で耐えうること(セルフリスクマネジメント)につながるのだと思います。

Twitter社のようなことが日本で起こることは滅多にないと思いますが、「今が続くとは限らない」という意識を持つことが、「一生懸命に努力すること=経験とスキルが磨かれる」わけです。結果としてセルフリスクマネジメントによって、自己キャリア開発にもつながるのではないでしょうか。

・・・というこのブログのタイトルも「つぶやき」(;^_^

素直な人~どんな人と働きたいか~

2021年08月10日

先日、午前と午後で2つの法人さんのコンサルティングがありました。

午前中は、介護施設の人事制度を構築するコンサルティング、午後は管理職の役割行動を作るというコンサルティングでした。

コンサルティングのテーマは異なりましたが、同じような話題が出ました。

✅ どんな人を採用したいか

✅ どんな人と働きたいか

という議論に対して、共通して出た意見が、「素直な人」。

*~*~*~*~*~*~*

確かに、「素直な人」はどの職場でも欲しい人材です。多くの人が好む人材だと思います。

次の話題になったのが「素直な人」ってどんな人?

そこで、「素直な人」ってどんな言動する人なんだろうね…ということになりました。

私たちは職場で一緒に仕事をする上で、お互いに気持ちよく働けるのであれば、性格ではなく「言動」が大切だと思います。ただ、その性格からくる具体的な仕事の言動が問題なわけです。

そうすると、「素直な人」とはどんな言動をとるのでしょうか。

結構、具体的に挙げるとなると、難しいものです。

*~*~*~*~*~*~*

そこで、会議では、「素直じゃない人」の例が挙げられました。

✅ もう少しこうするともっとよくなると思って、アドバイスすると、「注意された!」と受け取って、機嫌が悪くなる。

✅ 注意すると、「私だけじゃなくて、他の人もやってる」と他者を引き合いに出す。

✅ 自分の意見、話が通らないとその後、意見を言わなくなる。

すべて、よくいう「へそを曲げる」という言動になるということだと思います。

*~*~*~*~*~*~*

となると「素直な人」ってどんな人なのだろう…

私なりの捉え方です。

✅ 思いもよらない指摘があったときに、否定的や攻撃的な反応をしない

✅ だからこそ、結構ガマン強い

✅ 注意されたとき、冷静に受け止められる

⇒ イラッとする気持ちを抑えて、事実を受け止められる

✅ 楽しい、嬉しい気持ちが心の底から嬉しがる

*~*~*~*~*~*~*

「素直な人」…

具体的に…となると、なかなか思い浮かばないかもしれませんが、「どんな言動」の視点から、自分たちが求める人材を洗い出すといいのかなと思いました。

ホントに素直に頑張っているスタッフに感謝しつつ、あなたがいるから自院のモデルができる!ということをお伝えしたいですね。

皆さんの組織でも、求められる人材像を明文化していると思いますが、具体的な言動を更に洗い出すと、採用面接のとき、人事評価のフィードバックのときに明確な言動としてお示しできるのではないかと思います。

検索

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |