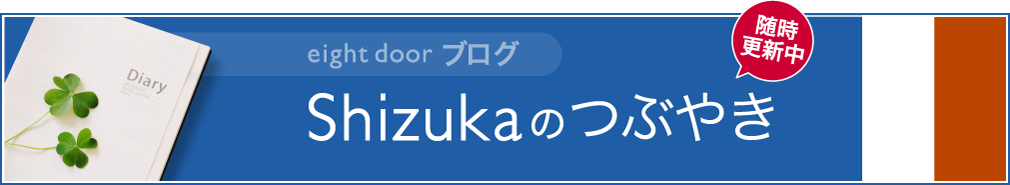

宮城県社会福祉協議会にて主査研修で講義

2025年12月08日

2025年11月28日(金)、宮城県社会福祉協議会にて主査研修の講師を務めました。

今回の研修は、中核職員としてリーダーシップを発揮するために必要なスキルを学ぶ機会として企画されています。

社会福祉協議会の現場では、地域福祉の推進に向けて多様な職種や立場の人々と協働する力が求められます。その中で、主査としてチームをまとめ、課題を解決し、意見を調整するスキルは不可欠です。

今回は、宮城県社会福祉協議会が運営する施設の職員の皆さん、宮城県内の市町村の社会福祉協議会の職員の皆さんがご受講されました。

*******************

研修は3つのテーマで構成し、講義と演習を通じて実践的なプログラムで進めました。

講義内容は次のとおり。

第1講 チームをまとめる ~チームワーク〜

・集団の特性を知り、チームをまとめるポイントと具体的な行動を学ぶ。

第2講 問題発見と課題解決 ~問題解決力~

・問題とは何か、問題の原因と解決方法の探り方を学ぶ。

第3講 意見をまとめる 〜コミュニケーション力・ファシリテーション力~

・後輩や他職種との様々な意見を取りまとめ、最適な意見を導く方法を学ぶ。

*******************

*******************

活発な意見交換をしながら、熱心にご受講くださいました。

これから、中堅職員として更なるご活躍を願っております!

このたびは、講義の機会をいただき、ありがとうございました。

佐久大学社会連携センター「認定看護管理者ファーストレベル」で講義

2025年12月01日

2025年11月4日(火)、佐久大学社会連携センター研修部門が主催する「認定看護管理者教育課程(ファーストレベル)」の「人材管理」の単元で講義の機会をいただきました。

長野県では、これまで長野県看護協会での開催でしたが、今年度から佐久大学でも開催することになりました。

講義プログラムは、人的資源管理の基礎から始まり、労務管理と人事管理の違い、採用・配置・異動のポイント、資格等級制度やラダーとの関連、人事評価と人材育成、能力開発体系、賃金の基礎知識、多様な働き方とやりがいまで、看護管理者に必要な人材管理の全体像を体系的に学ぶ内容でした。

認定管理者の研修では、「人事部(課)と同等に意見交換、要望ができるだけの知識と情報を持ちましょう!」と提案し、講義を進めています。

*******************

受講された看護師さんから、嬉しいお声をいただきました。

「人事評価や面談は”点検”と捉えることで目的や意義が明確になった」

「スタッフのモチベーション向上には、ほめる・認める・感謝する・労うことが重要」

「信頼関係を築くために、まずはスタッフを気にかけることが大切」

「労務管理や法律の知識の必要性を実感し、今後積極的に学びたい」 等々

*******************

今後も、管理職の皆様に、人材育成・人事管理の根拠をお伝えして、これまでのご経験と照らし合わせていただきながら、最大限に発揮できる職場づくり、信頼関係の構築、働き方の多様性への理解を深められるような一助ができればと思います。

ご受講いただいた皆様、事務局としてお世話になった佐久大学の谷川様、ありがとうございました。

埼玉県老人保健施設協会にて、一般職員向け/中堅職員向けの研修で講演

2025年09月27日

去る9月12日(金)および9月18日(木)、埼玉県老人保健施設協会にて、一般職員向けに「アンガーマネジメントとその予防策」をテーマに、中堅職員向けに「教育担当者のための仕事を教えるコツ」をテーマに講演の機会をいただきました。

昨年度もご依頼いただき、今年度も引き続きでした。

それぞれの研修では、介護職、看護職、相談員他、介護施設に勤務される多職種の皆様、各40名程度が参加されました。

************************

それぞれの研修概要は、次のとおり。

① 介護一般職員向け研修

■実施日:2025年9月12日(金) 於:ウェスタ川越

■対象者:介護施設の一般職員

■研修タイトル:介護関係職員研修会 ~アンガーマネジメントと予防策~

■研修概要

✅セルフマネジメントの重要性

✅体調管理・感情コントロール・モチベーション・キャリア・タイムマネジメントの基礎

✅感情コントロール(アンガーマネジメント)の必要性と実践方法

✅怒りのメカニズムと4つのタイプ

✅怒りをコントロールするための「6秒ルール」や思考の切り替え方

✅ストレスマネジメントの基本とセルフケア

✅仕事を楽しむための心構え、不安の解消法とモチベーションアップのコツ

✅感情コントロールのベースは、時間の使い方~タイムマネジメントの基本と効率化のポイント

② 介護施設の中堅職員向け「教育担当者研修」

■実施日:2025年9月18日(木) 於:埼玉県県民活動総合センター

■対象者:介護施設の中堅職員(教育担当者)

■研修タイトル:教育担当者研修

■研修概要

✅教育担当者の役割と心構え

・新人職員への業務指導、規則の伝達、目標設定とサポート

・教えられる側の悩みの共有、客観的評価と次の目標設定

✅教育担当者に求められるスキル

・業務遂行能力、対人能力、意欲、課題解決力、組織コミットメント

・能力開発(教育)の種類と方法

✅職能別教育、職階別教育、共通テーマ教育、自己学習

✅ティーチングとコーチングの違いと使い分け

✅OJTの進め方とポイント(6ステップ)

・仕事の説明、やってみせる、振り返り、見守り、評価とフィードバック、任せる

✅教えるときのスタンス・伝え方

・「教える」から「伝える」「伝わる」への意識転換

✅新人フォローと叱り方・指導のポイント

・注意・指摘・指導の違い、叱る目的と伝え方

・世代間ギャップへの配慮、新人との信頼関係づくり

✅コミュニケーションの基本

・話しかけやすい雰囲気づくり、非言語・準言語コミュニケーション

・「話す」「きく」のポイント(聞く・聴く・訊く)

・パワハラ防止のための具体的な注意点

・多様な価値観の受容と自己成長

************************

約2時間の講義時間、講義と受講者同士の意見交換と簡単な発表も含めて、積極的にご参加くださいました。

今年度も、講義の機会をくださいましたこと、また、それぞれの研修での事務局の皆様、大変お世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。

第75回日本病院学会 多職種セッションにて講演

2025年07月26日

7月24日(木)25日(金)に出島メッセ長崎(長崎県)で開催された第75回日本病院学会の多職種セッションで講演の機会をいただきました。

講演テーマは、「現場と事務部門で一緒になって行う人材育成のマネジメントのコツ~病院全体の教育体系の構築~」です。

講演では、70名ぐらいの方々がご聴講くださいました。

(ありがとうございます!)

講演後、3名の方からのご質問をいただきました。

✅ 研修効果を高めるため、講演内容以外でできることはあるか

✅ 「人材開発部門」を新たに設置する有無に対する講師の見解

✅ コーチングを徹底すれば離職防止になるのか 等々

その後も、個別で7~8名の方がご興味を持ってくださって、名刺交換させていただきました。

今回は、主催者である長崎リハビリテーション病院副院長の井手伸二様からお声かけいただき、講演の運びとなりました。

貴重な機会をくださいましたこと、心よりお礼申し上げます!

******************************

講演内容は次のとおり。 ※当日のスライドをAIで要約

1. 人材育成の必要性と課題

✅現代では“その時”に必要なスキルを習得し続ける力(エンプロイアビリティ)が重視される。

✅潜在能力の引き出し、組織の継続、社会変化(AIなど)への対応が求められる。

✅病院での人材育成で、若手職員の育成の難しさ、リーダー不足、社会人スキル不足の職員の存在、

モチベーション低下等が課題。

2. 教育方法と内容の種類

✅教育方法:OJT(現場教育)、Off-JT(研修)、SD(自己啓発)の組み合わせ。

✅教育内容:職種別・階層別・全体・個人向けなど多層的。

3. ノンテクニカルスキルの階層別整理

✅ドラッカーモデルをもとに、ヒューマン・マネジメント・コンセプチュアルスキルを各階層(一般・中堅・管理)に応じて整理。

4. 教育体系の構築

① 全体像の設計(将来を見据えた計画)

② 各階層のスキル要件洗い出し

自院の理念、人事制度、社会的基準(例:社会人基礎力)をベースに設計。

③ 研修テーマ・プログラムの具体化と運用

年次・役職に応じた具体的な研修プランを提示。

5. 事務部門の役割

✅教育体系の設計、外部研修の把握、人材育成ニーズの吸い上げ、研修効果の検証。

✅研修の企画・実施・評価サイクルの構築が重要。

✅「実施する意味のある研修」への転換を促す。

6. 今後の人材育成の方向性

ノンテクニカルスキルの重視、効率的な学習方法、職種を超えた学びの共有が求められる。

神奈川県平塚市主催 介護職員交流&研修会「わかてカイ」で講演~活動報告59

2024年11月28日

去る10月18日(金)、神奈川県平塚市福祉部主催で、平塚市内の介護施設職員の皆様向けに講演の機会をいただきました。

「わかてカイ」という名称で、昨年から?若手人材の離職防止の一環として、平塚市福祉部が企画して開催しています。昨年は、「OJTの進め方」等のテーマにした動画を弊社より提供し、ご受講いただきました。

******************************

今年度のテーマは、「セルフマネジメント」。

仕事を続けていくうえで、若手であろうと経験が豊富であろうと、必要と思うセルフマネジメント。

5つのことをお伝えしました。

① 健康管理(フィジカルもメンタルも)

~ストレスマネジメントの重要性~

② 感情コントロール(喜怒哀楽の上手な表現方法)

~一次感情(疲れた、眠い、お腹すいた、つらいなど)を軽減させる~

③ モチベーションマネジメント

~自分で自分を元気にさせる方法~

④ キャリアマネジメント

~ちょっと先の自分を考えるための準備を進めよう~

⑤ タイムマネジメント

~時間の余裕が、①~④を作り上げる~

******************************

3時間の講義時間でしたので、途中、コミュニケーションゲームを取り入れ、受講者同士の交流も図っていただきました。

ご参加された皆様からのアンケートや当日の講義の様子が、平塚市のホームページにアップされています。

【平塚市ホームページ】https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/nenkin/page22_00043.html

昨年度に引き続き、ご依頼いただきました平塚市、そしてご受講くださった皆様、ありがとうございました!

新人さんの五月病対策~態度や意欲をほめる~

2024年04月29日

GWが始まりました!

新型コロナが5類になり、初めてのGW。ターミナル駅や空港は多くの人でごった返していますね。

一方で、今年の新人さんたちが入職して1ヶ月が経とうとしています。

皆さんの職場の新人さんたちは順調に成長されていらっしゃいますか?

また、元気に毎日出勤されていますか?

GWまでは、社会人と学生の違いなど、職場ってどんなところ?ということを知る期間でした。

入職間もない時期は、職場はきっと「アウェー」のようの感じる方も多かったともいますが、先輩たちが話しかけてくれたり、それに対して会話ができるようになったりと、少しずつ「ホーム」に感じる新人さんも増えてきているのではないでしょうか。

GW明けからは、多くの病院・施設では、正式な配属先で具体的な仕事を教えることが多くなることでしょう。

そこで気を付けたいのが、いわゆる「五月病」。

「五月病」は、次のようなことが原因と言われていますね。

・ 職場の人間関係がうまく作れない

(先輩はまわりに話しかけられない、相談できないなどのコミュニケーションがとれない)

・ 思った職業と違うと感じるギャップ

(こんなに難しい仕事だったとは・・・思っていたよりつまらない職業・仕事だったなど)

・ 教えてもらったことができないことでの自信喪失

(勉強は結構できたほうなのに、仕事でミスをしてしまうことで自分への自信をなくす)

上記のことによって、「職場に行きたくない」「辞めたい」という気持ちになりつつも、「入職したばかりだから、行かなくちゃいけない、辞めちゃいけない・・・」という自分に無理をする気持ちが結果として、メンタル不全につながってしまいかねません。

****************************

そこで、今の時期の新人さんのとらえ方をこう考えてみたらいかがでしょうか。

・新人さんは、しばらくは仕事を教えられても、できないことが多い。

・できないのは当たり前であり、自分たちもそうだった。

・できないことをできるように努力している姿を見せることが大事。

・できないことは、どうしてできないのかを観察する。

・逆にできているところは何かを見つけて、それを伝える。

・サポートすることは先輩の役目だから、遠慮しなくていいことを伝える。

・ただ、今すぐにできることもあるので、それをほめる。

✅ 元気にあいさつ

✅ 呼ばれたら元気に返事

✅ 途中経過と終わったことを報告

✅ 手が空いた時は、周りに「何かやることはありませんか」の声かけ

✅ ミスをしたら、すぐに報告(事実を報告)して、謝る

****************************

新人さんは、仕事こそまだできませんが、上記のことがちゃんとできているのであれば、

ほめるところをたくさん見つけられるのではないかと思います。

例えば、教えた仕事をミスしてしまった新人さんがいたとしても、次のようにほめることもできるのではないでしょうか。

「ミスは新人なんだから、ミスがあっても当然ですよ。

でも、○○さんは、教えたときは『承知いたしました』と

元気にやる気いっぱいの返事をしているでしょう?

それは前向きな気持ちが伝わってくるんですよ。

その気持ちがあることで、次はミスしないようにしようという意欲にも

つながってくるんですよ。

次は同じミスをしないように、まずは一緒にもう一度やってみましょうか。」

新人さんは、仕事の成果はまだ出すことはできませんが、態度や意欲でほめる点がたくさんあるはずです。

「態度や意欲」でほめる実践をすることで、「自分でも頑張っていれば、ちゃんとほめてもらえるんだ」というモチベーションアップにつなげたいものです。

モチベーションアップまでいかなくとも、「仕事に行きたくないな・・・」と思っていた時、先輩からほめられたことで、「もうちょっと頑張ってみようかな」という前向きな気持ちにさせること、それが五月病防止対策につながるように思います。

GW明け、「態度や意欲」をほめる!で新人さんを迎えませんか?

新人研修から思うこと~今の時代の新たなビジネスマナー~

2024年04月02日

新年度がスタートしました。

今年の桜は、卒業の桜ではなく、入学・入社の桜の開花となり、それはそれで時期ぴったり!と感じました🌸

弊社は4月1日から1週間ぐらいは、”新人研修WEEK”です。

新人研修では、

・学生と社会人との違い~自立・自律すること~

・いい仕事をするためのポイント(7つのことを伝えています)

・ビジネスマナー(接遇・マナー)

・職場コミュニケーション~報告・連絡・相談の徹底~

・仕事を楽しむためのセルフマネジメント

をお伝えしています。

上記のプログラムで、時間を使って伝えてほしいとのご要望をいただくのが、ビジネスマナーです。

社会人経験のある皆様もビジネスマナーに自信はありますか?

私は、自信がないことも未だにあります。

毎年、新人研修の講義を通じて、学びなおしや振り返りをしているところです。

*****************************

先日、ある医療機関で新人さんではない職員研修での講義の機会をいただきました。

その研修でのご要望の1つに、「電話の切り方」がありました。

次のような現状があったそうです。

・電話を受けるときもかけるときも、とにかく受話器を「ガッチャン」と音を立てて、電話を切る

・電話を切る前に大きな声で職員同士が話し始める

皆様の職場でこのような行動は見受けられますでしょうか。

私は、電話を切るときは、受話器を置いて切るのではなく、フックボタンを押して切るように新人のときに教えられましたので、そういうこともお伝えする必要がある現状を知りました。

(最近のヒットドラマ「不適切にはほどがある」みたいですね)

*****************************

「電話の切り方」の講義をしていて、ずっと気になっていることがありました。

オンラインでの打合せや会議で、終わったときの切り方です。

コロナ禍で急速に普及したオンライン。コロナ後も私自身も重宝していますし、皆様の組織でも同様かと思います。そうしますと、オンラインでのマナーもあるのではないかと思ったところです。

「オンラインの切り方」もこれからはマナーの1つなのではないかと思います。

「それでは、これで終了しますね。お疲れ様でした」とお互いに言った後、いきなり画面からいなくなることに、多少の違和感を感じたことがありました。そんなとき、「これって、スマートな切り方だなぁ」と思った方がいました。

○「お疲れ様でした、それでは失礼いたします」と言って、回線を切るのではなく、ビデオカメラをオフにする

○そのあと、回線を切る

いきなり、電話の受話器をガッチャン!と音を立てて切られる・・・ということがなような・・・

この”切り方”をすると、お互いに回線を切りやすいと思いました。

「今どき、そういう小うるさいことをいうわけ?」と思われることかもしれませんが、これも時代のツールの変化からの「電話の切り方」と同じなのではないかと思ったところです。

ビジネスマナーの根底は、「相手を不快な気持ちにさせないこと」だと思います。時代が違うにせよ、これが基本的な考え方なのかと思います。

****************************

新人さんが入職された今が、自分自身のビジネスマナーを振り返る時期。

時代の変化によるツールの変化から、相手を不快な気持ちにさせない対応の1つにオンラインでのビジネスマナーも加えてみるとよいかもしれませんね。

聖隷福祉事業団 聖隷リハビリテーション学会で基調講演‐活動報告55

2023年10月01日

浜松市のアクトシティ浜松にて、聖隷リハビリテーション学会で講演してまいりました。

リアル開催はコロナ禍以来とのことで、全国の聖隷福祉事業団のセラピストの皆様が参加されていました。

今回の学会のテーマは、「障子をあけてみよ、外は広いぞ」。

今よりも、もっと、外を見ることで視野を広げよう、キャリアの幅を広げることで、成長!ですね🎵

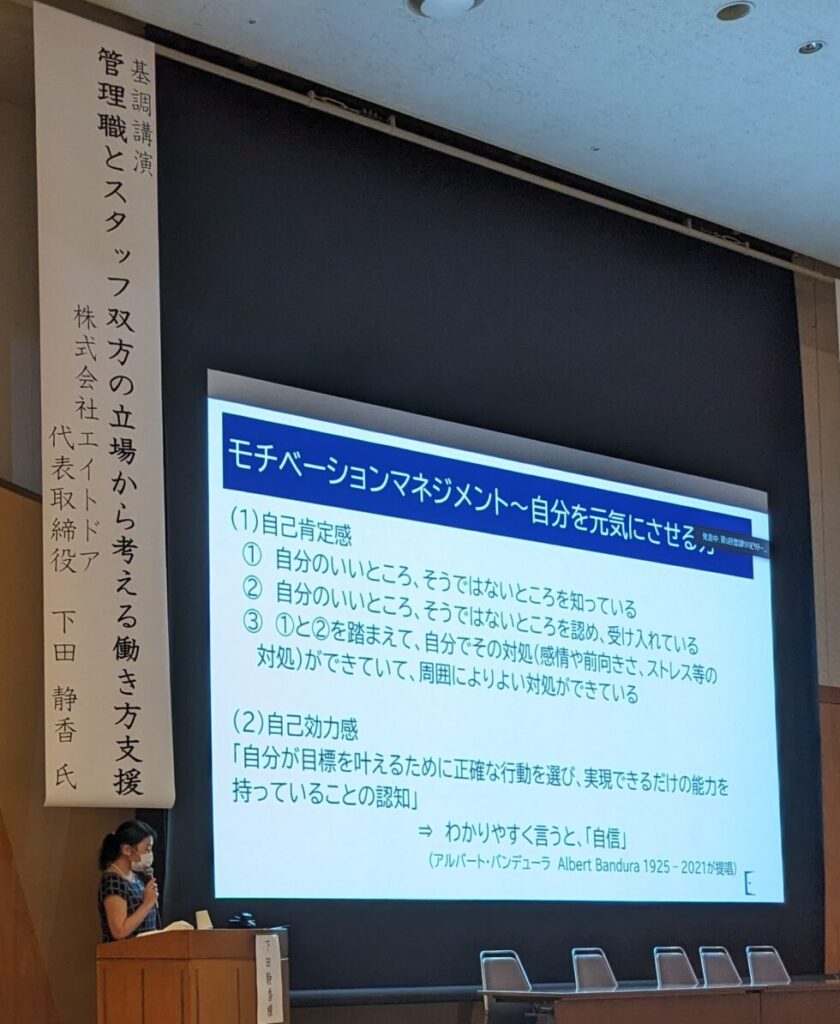

私の講演のテーマは、「管理職とスタッフ双方の立場から考える働き方支援」。

まあまあ、難しいテーマで、当日の講演資料も直前まで追加修正しながら💦

*******************

今回のテーマで、お伝えしたのは、次のこと。

✅ 働き方の選択は自己責任であること

✅ だからこそ、選択できるだけの選択肢をできるときに、

自分の旬なときに増やしておく大切さ

✅ 専門職として、自己啓発だけではなく、チームから学ぶこともある

✅ 先輩が後輩に教える成長だけではなく、先輩も後輩から学ぶことも

そして、「いつか来た道、いずれ行く道」ということばで締めました。

このことばは、以前尊敬する先生から教えてもらったことばでした。

ネットで調べると、誰が言ったのかはわからないようですが、まあまあ有名なことばのようです。

先輩たちへ、「今の若い人たちって・・・」というよく聞くフレーズがありますが、自分たちもそういう時代がありましたよね・・・

若い方たちへ、「とろいな~、早くやってほしいんだけど・・・」のように年を重ねると動作や処理が遅くなったり、忘れることもあったりしますが、自分もいずれそうなることがある・・・

*******************

管理職もスタッフもお互いに高めあう、学びあうことが伝わればいいなぁ~と思いながら、講演を終えることができました。

この度の基調講演のご依頼をいただきました聖隷福祉事業団のリハビリテーション部門の皆様には、心より感謝とお礼を申し上げます。

上尾医科中央グループでの研修の様子-活動報告52

2023年05月14日

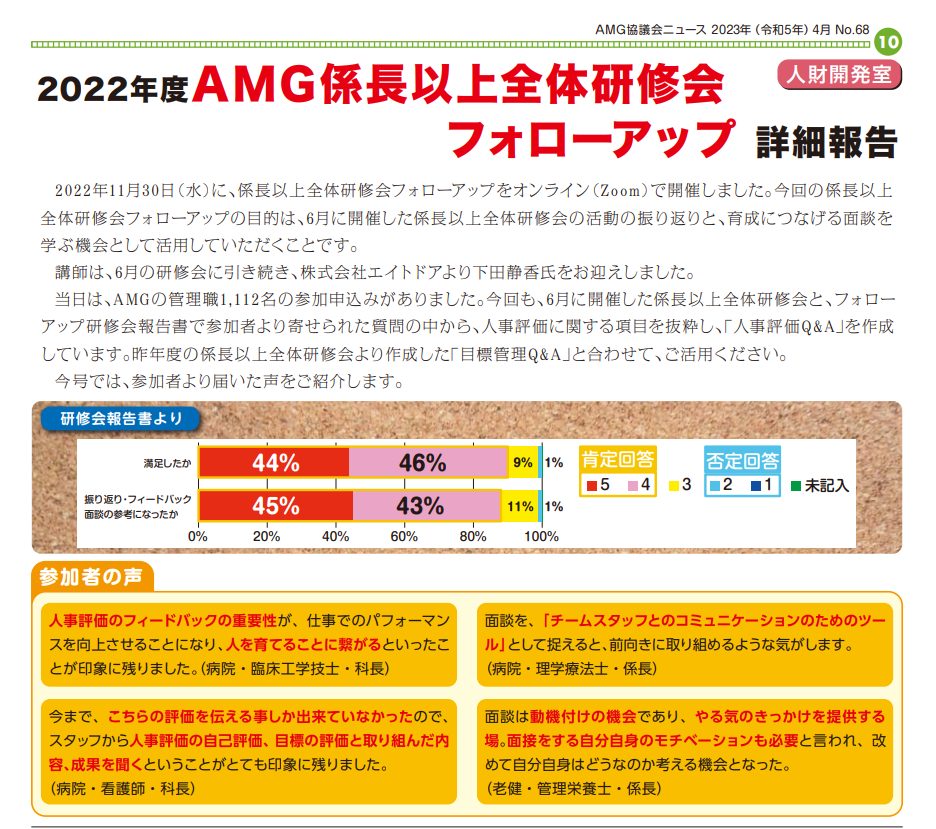

昨年度、埼玉県上尾市に本部を置く上尾医科中央グループ(以下、AMGグループ)での係長以上研修の様子を、グループ職員向け広報しに掲載していただきました。

********************

昨年度は、6月に「人事評価の基礎」、11月に「評価結果のフィードバック」についてお伝えいたしました。

人事評価制度は、どの組織でも必ず課題があります。また、課題はなくなることがなく、常に評価者(管理職)はその課題を解決し続ける必要があります。なぜならば、人事評価は、人材の育成やチーム運営の定期点検の役割があるからです。

6月は、評価者としての役割や人事評価の基礎知識、評価が高い人や低い人への対応についてお伝えしました。

11月は、評価結果を効果的にフィードバックするため、面談のすすめ方やモチベーション管理をお伝えしました。

今回の広報誌では、11月の様子とご受講された皆様からのご感想、ご意見をいただきました。

肯定のご回答を多数いただき、講義した側の立場として大変嬉しく思うとともに、私自身も皆様のお役に立てるようさらにブラッシュアップしてまいりたいと思います。

********************

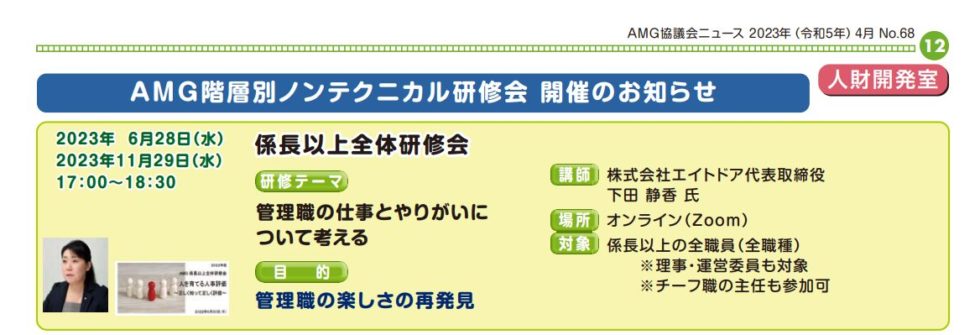

今年度も引き続き、『管理職の仕事のやりがいについて考える』をテーマにご依頼いただきました。

管理職をやりたくないという考えが増えつつある中、管理職になったからこそ経験できる醍醐味をお伝えできるよう準備を進めております。

********************

昨年度の研修実施にあたり、人材開発室の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました!

「普通」って何だろう…~自分基準と相手基準~

2023年02月04日

今回のブログもテレビネタからです📺

元々、テレビドラマが大好きなのですが、今クールのテレビドラマに結構、はまっています。

その1つが、『リエゾン』(テレビ朝日系列)です。

子どもの発達障害専門クリニックを舞台に、さまざまな発達障害の子どもたちへの関わりだったり、子どもの気持ち、その親の気持ちなどを通じて、発達障害を上手にそれぞれが受け入れていく様子を描いているドラマです。

クリニックでは、発達障害のことを「凸凹(でこぼこ)」という表現をしています。

発達障害をもつ人たちの「生きづらさ」を「凸凹らしい生きやすさ」に考え方を変えていくことが描かれています。

****************************

昨日の『リエゾン』では、小学校入学を控えた子どもの発達障害を親が受け入れられず、親がその状況に苦悩するというテーマでした。

どうしても普通学級に入れたい母親と、現実からすると支援学級のほうが子どもにとってよいという葛藤です。

ドラマ終盤で、母親が「普通って何だろう」とつぶやきました。

****************************

「普通」って何だろう・・・🤔

私たちがよく使ってしまうことばである「普通」。

✅ 普通、知ってるよね

✅ 普通、できるでしょ、それぐらい・・・

結構、ことばにしていたり、そう思うことはないですか。

勝手に自分が「普通」という基準を決めていて、その基準を相手に押し付けてしまっているのではないかと思いました。

そう考えると、似たような意味合いでは、「当たり前」、「常識的に」もそうかもしれません。

ドラマに重ねてみると、職場での後輩指導でも同じようなことが考えられるのかもしれないと思いました。

ドラマでは、「生きづらさ」ですが、職場では「居ずらさ」になります。いずれ、離職につながりかねません。

例えば、後輩に指導するとき、「普通は・・・」ということばを使ったり、「〇〇年も経験しているんだから、それぐらい当たり前にできることでしょ」というスタンスで後輩に接していると、後輩に自分の基準を押し付けてしまっていることになり、後輩は、できない自分を責めたり、どう対処してよいかわからなくなる・・・。そして、この職場にはいたくなくなる・・・、つまり「居ずらさ」=離職につながりかねないのかなと思いました。

****************************

昨日の『リエゾン』を観て感じたこと。

個人の成長を促すならば、「普通は・・・」という自分の勝手な基準ではなく、「後輩にどうなってほしいのか基準」で接するスタンスのほうが、成長につながるよなぁ・・・と思った次第です。

「普通」って何だろう・・・。

自分の「普通」と相手の「普通」は違う。その認識を改めて考える機会になりました。

次回も楽しみなドラマです。

検索

カレンダー

カテゴリ

最近の記事

- 宮城県社会福祉協議会にて主査研修で講義

- 佐久大学社会連携センター「認定看護管理者ファーストレベル」で講義

- 八戸市社会福祉協議会主催 全職員向けハラスメント研修で講義

- 秦野市社会福祉協議会でリーダー向け研修で講義

- 高齢者施設での“穏やかな看取り”を考えるセミナーを開催しました

- 長野県看護協会で認定管理者ファーストレベルで講義

- 埼玉県老人保健施設協会にて、一般職員向け/中堅職員向けの研修で講演

- 第75回日本病院学会 多職種セッションにて講演

- 自治体病院協議会長野県支部で講演 テーマは、「医療・介護現場での接遇マナーの基本を重要性」

- 医業経営コンサルタント協会青森県支部にて「医療機関の人事管理」をテーマに講演