神奈川県社会福祉協議会主催 プレリーダー研修で講義

2026年02月05日

2026年1月、神奈川県社会福祉協議会主催の「プレリーダー研修」で講義いたしました。

本研修は、2020年度から毎年弊社が担当しており、今回は約70名の方がご受講されました。

福祉(介護、障がい、保育)の現場では、若手スタッフがリーダー役を任される場面が増える一方で、

・ リーダーになってと言われても、何をすればよいのか

・ 先輩リーダーを見ていればわかるから・・・

・ リーダーになったからには何でもできるようにならないと・・・

等々、不安がいっぱいな心持ちの方が多いと思います。

本研修では、リーダーに求められる役割を「方向性を示す」「進捗を管理する」「メンバーを把握し動機づける」「環境を整える」「上司を補佐する」「模範となる」の6つに整理し、具体的な行動レベルに落とし込んで解説しました。

また、リーダーになって一番の悩みごとは、「人のマネジメント」です。

人のマネジメントを、「教える」「ほめる」「叱る」「任せる」の4つのテーマで、すぐに実践できる手法や具体例をお伝えしました。

さらに、チームがうまく機能するときの3つの条件「目標・方向性を示す」「役割分担と協力体制をつくる」「コミュニケーションをとる(報告・連絡・相談・教える・手伝う)」、一方でチームが機能しない背景には、役割の固定化やコミュニケーション不足など“チームの硬直化”が起きている可能性があることもお伝えしました。

参加者の方々からは、

・ 「何でもできるリーダーではなく、いい特徴を持つリーダーになろうと思った」

・ 「リーダーシップやマネジメントの具体的行動がわかって、実践しようと思った」

・ 「終日の研修だったが、他施設の方との意見交換もたくさんできて、あっという間だった」

等の声が寄せられ、前向きな一歩を踏み出す時間になったように感じます。

本研修開催にあたり、神奈川県社会福祉協議会研修センターの職員の皆様には、大変お世話になりました。

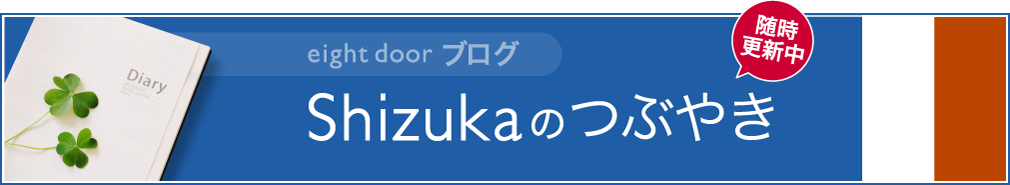

宮城県社会福祉協議会にて主査研修で講義

2025年12月08日

2025年11月28日(金)、宮城県社会福祉協議会にて主査研修の講師を務めました。

今回の研修は、中核職員としてリーダーシップを発揮するために必要なスキルを学ぶ機会として企画されています。

社会福祉協議会の現場では、地域福祉の推進に向けて多様な職種や立場の人々と協働する力が求められます。その中で、主査としてチームをまとめ、課題を解決し、意見を調整するスキルは不可欠です。

今回は、宮城県社会福祉協議会が運営する施設の職員の皆さん、宮城県内の市町村の社会福祉協議会の職員の皆さんがご受講されました。

*******************

研修は3つのテーマで構成し、講義と演習を通じて実践的なプログラムで進めました。

講義内容は次のとおり。

第1講 チームをまとめる ~チームワーク〜

・集団の特性を知り、チームをまとめるポイントと具体的な行動を学ぶ。

第2講 問題発見と課題解決 ~問題解決力~

・問題とは何か、問題の原因と解決方法の探り方を学ぶ。

第3講 意見をまとめる 〜コミュニケーション力・ファシリテーション力~

・後輩や他職種との様々な意見を取りまとめ、最適な意見を導く方法を学ぶ。

*******************

*******************

活発な意見交換をしながら、熱心にご受講くださいました。

これから、中堅職員として更なるご活躍を願っております!

このたびは、講義の機会をいただき、ありがとうございました。

佐久大学社会連携センター「認定看護管理者ファーストレベル」で講義

2025年12月01日

2025年11月4日(火)、佐久大学社会連携センター研修部門が主催する「認定看護管理者教育課程(ファーストレベル)」の「人材管理」の単元で講義の機会をいただきました。

長野県では、これまで長野県看護協会での開催でしたが、今年度から佐久大学でも開催することになりました。

講義プログラムは、人的資源管理の基礎から始まり、労務管理と人事管理の違い、採用・配置・異動のポイント、資格等級制度やラダーとの関連、人事評価と人材育成、能力開発体系、賃金の基礎知識、多様な働き方とやりがいまで、看護管理者に必要な人材管理の全体像を体系的に学ぶ内容でした。

認定管理者の研修では、「人事部(課)と同等に意見交換、要望ができるだけの知識と情報を持ちましょう!」と提案し、講義を進めています。

*******************

受講された看護師さんから、嬉しいお声をいただきました。

「人事評価や面談は”点検”と捉えることで目的や意義が明確になった」

「スタッフのモチベーション向上には、ほめる・認める・感謝する・労うことが重要」

「信頼関係を築くために、まずはスタッフを気にかけることが大切」

「労務管理や法律の知識の必要性を実感し、今後積極的に学びたい」 等々

*******************

今後も、管理職の皆様に、人材育成・人事管理の根拠をお伝えして、これまでのご経験と照らし合わせていただきながら、最大限に発揮できる職場づくり、信頼関係の構築、働き方の多様性への理解を深められるような一助ができればと思います。

ご受講いただいた皆様、事務局としてお世話になった佐久大学の谷川様、ありがとうございました。

八戸市社会福祉協議会主催 全職員向けハラスメント研修で講義

2025年11月28日

2025年11月、八戸市社会福祉協議会で全職員約110名を対象に、ハラスメント研修を担当しました。

児童館の職員さん、社協が運営する在宅介護サービスの職員さん、社協本部の職員さんなど、幅広い職種の方々が参加し、2回に分けて実施しました。

*******************

研修では、最新のハラスメント事情や、職場で起こりやすい事例を紹介しながら、ハラスメントの基礎知識やパワーハラスメントの定義、指導とハラスメントの違いについて、”グレーゾーン”と言われる、ハラスメントギリギリの事例を使って解説しました。

特に「相手が不快に感じたらハラスメントになる」という視点や、具体的な言動の違いを事例で示し、日常の指導やコミュニケーションがハラスメントにならないためのポイントを整理しました。

また、個人でできる防止策や、組織として取り組むべき体制づくりについても説明し、職場全体で安心して働ける環境づくりの大切さを強調しました。参加者からは「自分の言動を振り返るきっかけになった」「具体的な事例が分かりやすかった」などの声があり、講義後には質問や相談も寄せられ、現場の悩みや課題に一緒に向き合う時間となったようでした。

今後も、職員一人ひとりが安心して働ける職場づくりを目指し、ハラスメント防止の取り組みを続けていきたいと思います。

ご依頼いただきました高橋課長、ありがとうございました!

*******************

講義内容は、次のとおり。

✅ハラスメントの最新事情と社会的な意識の変化

✅ハラスメントの基礎知識(定義・種類・「相手が不快に感じたらハラスメント」)

✅パワーハラスメントの6つの類型(身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)

✅指導とハラスメントの違い(事例を通じて具体的に解説)

✅ハラスメントになりやすい言動・指導のポイント

✅パワハラ防止法と職場の義務

✅ハラスメント防止のための個人対策(具体的な10項目)

✅組織的な防止策(方針の明確化、相談体制の整備、迅速な対応、プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止)

✅ハラスメントをなくすために必要な知識・感情コントロール・リクエストの伝え方・日頃のコミュニケーション

✅職員への質問や言動で気を付けるべき具体例(実践編)

✅より良い職場関係づくりのためのコミュニケーション(ERG理論の紹介)

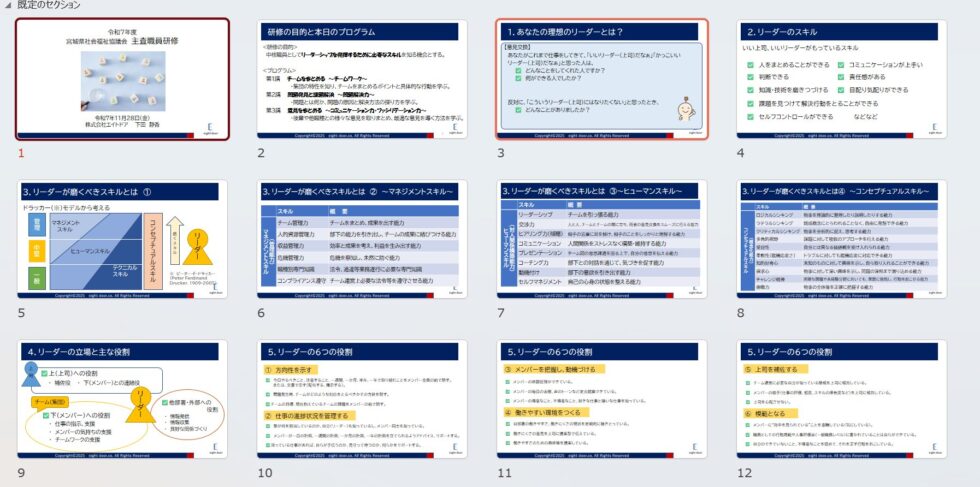

秦野市社会福祉協議会でリーダー向け研修で講義

2025年11月26日

去る2025年11月18日、秦野市社会福祉協議会にて、福祉施設の職員向けに「プレリーダー研修」で講義いたしました。

リーダーとして求められる役割やスキル、チーム運営のポイント、コミュニケーション術など、現場で役立つ内容を中心にお伝えしました。

夕方から2時間の講義、ご参加された皆さんは大変ご熱心に受講してくださいました。

講義内容は、次のとおり。

1.リーダーの役割と求められるスキル

- 「理想のリーダーとは?」からスタートし、参加者同士で意見交換。

- リーダーに必要なスキルとして、コミュニケーション力、判断力、責任感、セルフコントロールなどを整理。

- ドラッカーのモデルを参考に、ヒューマンスキル・マネジメントスキル・テクニカルスキル・コンセプチュアルスキルの4分類で解説。

2.リーダーの6つの役割

- 方向性を示す

- 仕事の進捗状況を管理する

- メンバーを把握し、動機づける

- 働きやすい環境をつくる

- 上司を補佐する

- 模範となる

それぞれの役割について、具体的な行動例や現場でのポイントを紹介しました。

3.リーダーシップとマネジメントの違い

- 「リーダーシップ」と「マネジメント」を小学生にも分かるように説明するワークを実施。

- リーダーシップは「人を巻き込む力」、マネジメントは「経営資源を動かす力」と定義。

- 両者のバランスや使い分けについて、比較表を用いて解説。

4.チームワークとチームの特性

- 公式集団・非公式集団、集団規範、凝集性、集団圧力など、チームの特徴を整理。

- 「協力する職場」と「仲がいい職場」の違いを事例で考察。

- チームの硬直化を防ぐためのポイントや、チームをまとめる3つの条件(目的・役割・コミュニケーション)を具体的に紹介。

5.人のマネジメント(OJT・ほめる・叱る)

- OJTの進め方(説明→やってみせる→やらせてみる→任せてみる→フィードバック)をステップごとに解説。

- 「ほめる」「認める」ことの重要性と、効果的なほめ方の具体例。

- 「叱る」と「怒る」の違い、叱る目的、効果的な叱り方のポイントを整理。

6.リーダーとしてのコミュニケーション術

- メラビアンの法則をもとに、視覚・聴覚・言語情報の重要性を解説。

- 「話す」と「しゃべる」の違い、分かりやすい話し方のコツ、きき上手になるための態度や質問の仕方など、実践的なコミュニケーションスキルを紹介。

今回の研修では、リーダーとしての基礎から実践まで幅広くお伝えいたしました。

特に、リーダーになると”人”のことの悩みが尽きません。現場での悩みや課題を共有しながら、参加者同士で意見交換することで、より実践的な気づきが得られていると嬉しいです。

秦野市社会福祉協議会の皆様にも大変お世話になりました。ありがとうございました。

高齢者施設での“穏やかな看取り”を考えるセミナーを開催しました

2025年10月27日

10月18日(土)、八戸市総合福祉会館「はちふくプラザねじょう」にて、株式会社エイトドア主催の特別企画「高齢者施設での看取りを考えるセミナー」を開催しました。

今回の講師は、兵庫県加古川市の社会福祉法人万亀会 副施設長・三木昌代さん。病院・訪問看護・特養での豊富な経験をもとに、「看取り士」「終末期ケア専門士」として、人生の最終章を穏やかに、そして尊厳をもって支えるケアを実践されている方です。

**************************

三木さんが提唱する「結いけあ」は、「死にゆく人のケア」ではなく、「死ぬその時まで生ききること」へのケア。利用者さん、ご家族、そして共に働く職員の心に寄り添い、施設全体で“明るい看取り”をプロデュースする取り組みです。

当日は、青森県内から10名の方がご参加されました。

介護施設の施設長、ユニットリーダーさん、管理栄養士さん、病院や訪問看護ステーションで働く看護師さん、葬儀社の役員さん他です。

三木さんの温かい語り口で、実際の「結いけあ」の数々のエピソードや施設での取り組みを通して、「幸せに死ぬこと=幸せに今を生きること」というメッセージが伝えられました。

「看取り介護は特別なことではなく、日常生活の延長線上にある」 「本人・家族の思いに寄り添い、チームで支えることが大切」 「平穏死とは、自然な生命過程を邪魔せず、無用な苦痛を与えないこと」

参加者からは、

- 「お看取り」を改めて考える機会になった

- 自分の施設での看取り委員会で早速伝達講習をしようと思う

- とにかく、三木さんのお話に感動した などなど

講義の最後は、三木さんが関わられたたくさんの利用者さんの笑顔のスライドショー。

参加者の方には、涙ぐむ姿もありました。

**************************

今回のセミナーを通じて、「看取り」を“怖いもの”から“自然な営み”へと捉え直すきっかけになったのではないでしょうか。

三木さんの絵本『ありがとう・・・私はあの世へ、光の国へ』(文芸社)や、看取り・平穏死に関する書籍も紹介されました。ご興味のある方はぜひご覧ください。(Amazonで購入できます!)

ご参加いただいた皆さま、三木昌代さん、ありがとうございました!

長野県看護協会で認定管理者ファーストレベルで講義

2025年09月30日

去る9月24日(水)、長野県看護協会の認定管理者ファーストレベルにて、オンライン講義を担当いたしました。

担当科目は、「人材管理」。一般的には、「人的資源管理」の内容です。

講義では、オンラインではありますが、頻繁にグループでの意見交換を交えながら「人事管理」について学んでいただきました。

私が考える人事管理の目的は、「職員が“仕事も充実、気持ちも充実”をつくること」。そのために管理者が何をすべきか、職員個別のアプローチと病院全体での人事管理システム(制度等)の両面からお伝えしました。

テキスト各単元の概要とポイント

Ⅰ. 人材管理とは

✅人的資源管理(HRM)の目的は、スタッフが充実した仕事をし、チームや組織、地域社会に貢献できる状態をつくること。

✅職場環境整備(ヘルシーワークプレイス)が人材管理の基盤であり、「辞めたい」と思わせない職場づくりが重要です。

Ⅱ. 人事管理と労務管理

✅労務管理は法律に基づき「人を正しく雇用する」こと、人事管理は「人を活かす」ためのシステムづくり。

✅労働基準法の基本や、働く上での原則、賃金・労働時間・解雇予告などのポイントも解説。

Ⅲ. 採用管理

✅採用計画、募集方法(ハローワーク、求人誌、SNS等)、選考方法(筆記・面接・適性検査)を具体的に紹介。

✅雇用条件の明示やトラブル回避のための「労働条件通知書」の重要性も強調。

Ⅳ. 配置・異動

✅配置・異動はスタッフのキャリア形成や能力開発に直結。

✅モチベーション低下を防ぐため、異動の目的や説明が大切です。

Ⅴ. 格付け制度(資格等級制度)~ラダーとの関連

✅職能資格制度や役割等級制度の概要、看護職のラダーとの関連性を図解で解説。

✅賃金や役割、能力開発制度との連動もポイント。

Ⅵ. 人事評価と人材育成

✅公平性・透明性・納得性を重視した人事評価制度の原則。

✅評価者の役割やフィードバック面談の進め方、ヒューマンエラーの防止策も具体的に紹介。

✅モチベーション管理や「ほめる」実践、非言語コミュニケーションの重要性も解説。

Ⅶ. 能力開発体系

✅OJT、Off-JT、自己啓発など多様な能力開発方法とそのメリット・デメリット。

✅職種別・階層別研修の設計例や、研修効果の測定・活用方法も掲載。

Ⅷ. 賃金の基礎知識

✅賃金の定義、給与明細の見方、基本給や諸手当、賞与・退職金の基準などを解説。

✅管理者として自院の給与規程を熟読することの重要性を強調。

Ⅸ. 多様な働き方とやりがい

✅ワーク・ライフ・バランスや多様な働き方の制度、現場管理者・制度利用者・周囲の役割を整理。

✅「やりがい」を感じるための動機付け要因と衛生要因、タイムマネジメントのコツ、モチベーション理論も紹介。

今回の講義では、管理者が「職員の仕事も気持ちも充実」させるために必要な視点や制度設計、現場での具体的なアプローチを体系的にできるようお伝えいたしました。

人事(ひとのこと)は、経験則で解決するだけではなく、「人的資源管理」で過去に研究された結果・成果から学ぶことがることも大事です。

そのためには、看護専門領域だけではなく、人事専門職としての知識・情報も大事だと思います。

このたびの講義で、長野県看護協会の宮坂さんには大変お世話になりました。

そして、ご受講くださった皆様、活発かつ積極的にご発言くださいましてありがとうございました。

埼玉県老人保健施設協会にて、一般職員向け/中堅職員向けの研修で講演

2025年09月27日

去る9月12日(金)および9月18日(木)、埼玉県老人保健施設協会にて、一般職員向けに「アンガーマネジメントとその予防策」をテーマに、中堅職員向けに「教育担当者のための仕事を教えるコツ」をテーマに講演の機会をいただきました。

昨年度もご依頼いただき、今年度も引き続きでした。

それぞれの研修では、介護職、看護職、相談員他、介護施設に勤務される多職種の皆様、各40名程度が参加されました。

************************

それぞれの研修概要は、次のとおり。

① 介護一般職員向け研修

■実施日:2025年9月12日(金) 於:ウェスタ川越

■対象者:介護施設の一般職員

■研修タイトル:介護関係職員研修会 ~アンガーマネジメントと予防策~

■研修概要

✅セルフマネジメントの重要性

✅体調管理・感情コントロール・モチベーション・キャリア・タイムマネジメントの基礎

✅感情コントロール(アンガーマネジメント)の必要性と実践方法

✅怒りのメカニズムと4つのタイプ

✅怒りをコントロールするための「6秒ルール」や思考の切り替え方

✅ストレスマネジメントの基本とセルフケア

✅仕事を楽しむための心構え、不安の解消法とモチベーションアップのコツ

✅感情コントロールのベースは、時間の使い方~タイムマネジメントの基本と効率化のポイント

② 介護施設の中堅職員向け「教育担当者研修」

■実施日:2025年9月18日(木) 於:埼玉県県民活動総合センター

■対象者:介護施設の中堅職員(教育担当者)

■研修タイトル:教育担当者研修

■研修概要

✅教育担当者の役割と心構え

・新人職員への業務指導、規則の伝達、目標設定とサポート

・教えられる側の悩みの共有、客観的評価と次の目標設定

✅教育担当者に求められるスキル

・業務遂行能力、対人能力、意欲、課題解決力、組織コミットメント

・能力開発(教育)の種類と方法

✅職能別教育、職階別教育、共通テーマ教育、自己学習

✅ティーチングとコーチングの違いと使い分け

✅OJTの進め方とポイント(6ステップ)

・仕事の説明、やってみせる、振り返り、見守り、評価とフィードバック、任せる

✅教えるときのスタンス・伝え方

・「教える」から「伝える」「伝わる」への意識転換

✅新人フォローと叱り方・指導のポイント

・注意・指摘・指導の違い、叱る目的と伝え方

・世代間ギャップへの配慮、新人との信頼関係づくり

✅コミュニケーションの基本

・話しかけやすい雰囲気づくり、非言語・準言語コミュニケーション

・「話す」「きく」のポイント(聞く・聴く・訊く)

・パワハラ防止のための具体的な注意点

・多様な価値観の受容と自己成長

************************

約2時間の講義時間、講義と受講者同士の意見交換と簡単な発表も含めて、積極的にご参加くださいました。

今年度も、講義の機会をくださいましたこと、また、それぞれの研修での事務局の皆様、大変お世話になりましたこと、心より感謝申し上げます。

第75回日本病院学会 多職種セッションにて講演

2025年07月26日

7月24日(木)25日(金)に出島メッセ長崎(長崎県)で開催された第75回日本病院学会の多職種セッションで講演の機会をいただきました。

講演テーマは、「現場と事務部門で一緒になって行う人材育成のマネジメントのコツ~病院全体の教育体系の構築~」です。

講演では、70名ぐらいの方々がご聴講くださいました。

(ありがとうございます!)

講演後、3名の方からのご質問をいただきました。

✅ 研修効果を高めるため、講演内容以外でできることはあるか

✅ 「人材開発部門」を新たに設置する有無に対する講師の見解

✅ コーチングを徹底すれば離職防止になるのか 等々

その後も、個別で7~8名の方がご興味を持ってくださって、名刺交換させていただきました。

今回は、主催者である長崎リハビリテーション病院副院長の井手伸二様からお声かけいただき、講演の運びとなりました。

貴重な機会をくださいましたこと、心よりお礼申し上げます!

******************************

講演内容は次のとおり。 ※当日のスライドをAIで要約

1. 人材育成の必要性と課題

✅現代では“その時”に必要なスキルを習得し続ける力(エンプロイアビリティ)が重視される。

✅潜在能力の引き出し、組織の継続、社会変化(AIなど)への対応が求められる。

✅病院での人材育成で、若手職員の育成の難しさ、リーダー不足、社会人スキル不足の職員の存在、

モチベーション低下等が課題。

2. 教育方法と内容の種類

✅教育方法:OJT(現場教育)、Off-JT(研修)、SD(自己啓発)の組み合わせ。

✅教育内容:職種別・階層別・全体・個人向けなど多層的。

3. ノンテクニカルスキルの階層別整理

✅ドラッカーモデルをもとに、ヒューマン・マネジメント・コンセプチュアルスキルを各階層(一般・中堅・管理)に応じて整理。

4. 教育体系の構築

① 全体像の設計(将来を見据えた計画)

② 各階層のスキル要件洗い出し

自院の理念、人事制度、社会的基準(例:社会人基礎力)をベースに設計。

③ 研修テーマ・プログラムの具体化と運用

年次・役職に応じた具体的な研修プランを提示。

5. 事務部門の役割

✅教育体系の設計、外部研修の把握、人材育成ニーズの吸い上げ、研修効果の検証。

✅研修の企画・実施・評価サイクルの構築が重要。

✅「実施する意味のある研修」への転換を促す。

6. 今後の人材育成の方向性

ノンテクニカルスキルの重視、効率的な学習方法、職種を超えた学びの共有が求められる。

自治体病院協議会長野県支部で講演 テーマは、「医療・介護現場での接遇マナーの基本を重要性」

2025年07月19日

去る6月23日(月)、長野県松本市にて、自治体病院協議会長野県支部主催の「接遇マナー研修」で講演してまいりました。

この研修は、長野県内の自治体病院の新人職員さんや若手職員さん向けの研修で、毎年開催されています。弊社が講師を担当するのは、今年で3年目です。

今年も約140名の職員の方々がご参加くださいました。

講演内容は、次のとおり。

✅ 医療従事者に必要な“三本柱”のスキル

「社会人」「組織人」「専門職」としての三つのスキルが揃ってこそ、信頼される医療人である。

単なる医療技術だけでなく、挨拶・言葉遣い・態度といった接遇の基本が、患者や利用者、そしてチーム内の信頼構築の土台となる。

✅ 現場で問われる接遇マナーの質

身だしなみの乱れや馴れ馴れしい言葉遣いが、実際に患者や家族からクレームに発展する。

「受付スタッフの髪型やネイルが不快だった」「スタッフの話し方が馴れ馴れしく感じられた」などの事例を通じて、それが病院全体の印象を左右することがある。

✅ 実践的に学ぶ敬語・電話応対

適切な敬語や電話応対の基本を押さえておくことが大事。

「了解です」「すいません」といった表現を使わず、「承知いたしました」「申し訳ございません」といった正確で丁寧な言葉遣いを心がけることで、相手への敬意がカタチとなる。

また、電話応対は、「声がそのまま印象になる」ため、声のトーンや滑舌よく話すこと、ゆっくり話すことが重要である。

✅ 報・連・相は“仲良し”の延長ではない~職場コミュニケーション~

職場での会話のほとんどが、「報告・連絡・相談」であり、上司への報告、同僚との連絡、判断を仰ぐ相談――それぞれの違いを理解し、目的に応じた使い分けが必要である。

また、相手に伝わる報告、連絡のポイントは、5W2Hを活用することで、もれなく簡潔に伝えられる。

******************************

ご参加くださった皆様、ご受講ありがとうございました!